Bildnerisches Gestalten

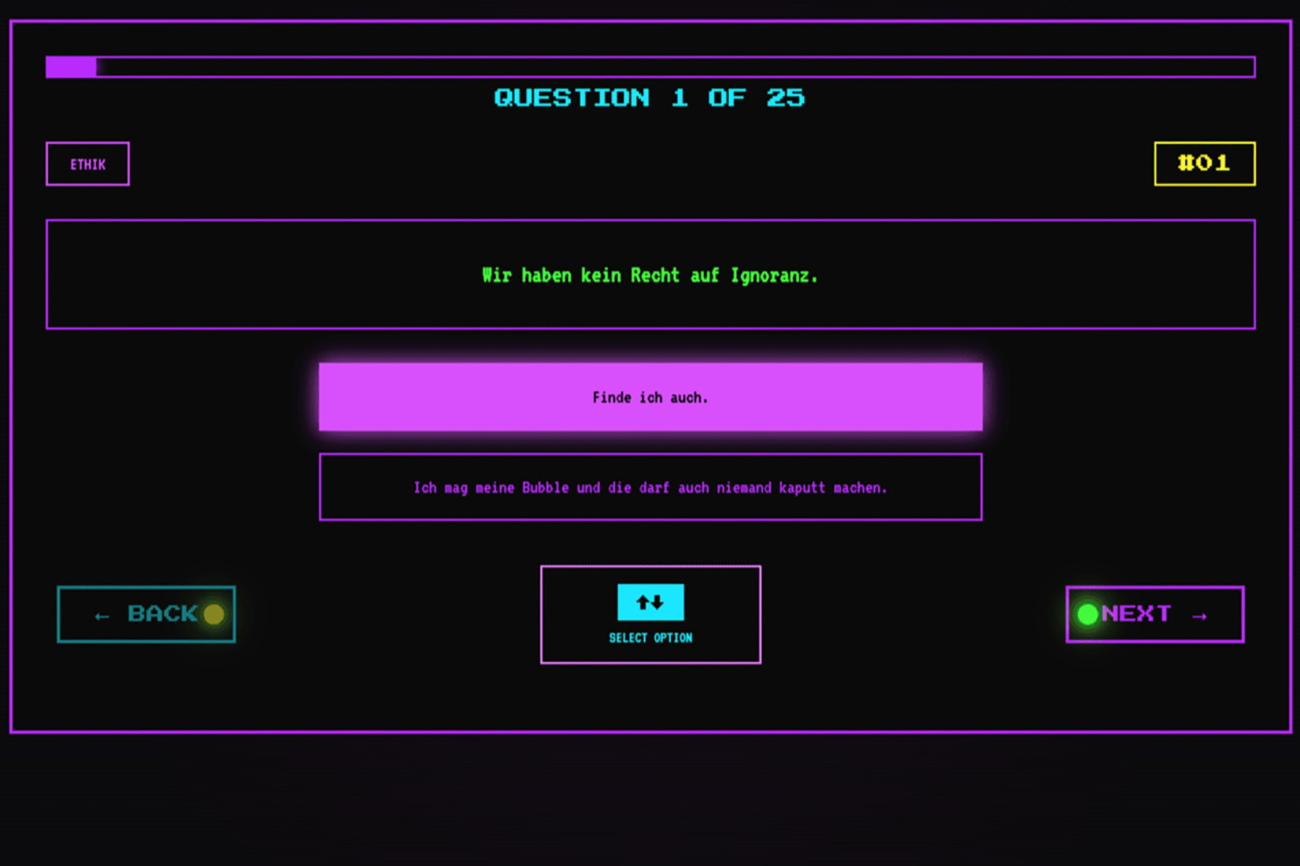

Er fragt, lacht, irritiert. Mit jeder Antwort offenbart sich ein anderes Gesicht und eine Frage kristallisiert sich heraus: Wer erforscht hier wen? Ihre Fragen sind einfach, dann wieder rätselhaft. Sie handeln von dir, von ihr, von etwas Drittem. Manche fordern ein Ja oder Nein, andere drängen dich in eine Entscheidung, die du gar nicht treffen wolltest. Zwischendurch lacht sie – oder zeigt dir ein Bild, das dich zum Lachen bringen soll, und sieht dabei genau hin, ob es gelingt. Jede Antwort wird aufgenommen, irgendwo gespeichert. Nicht als Kontrolle, sondern als Teil eines Spiels, dessen Regeln sich erst im Verlauf offenbaren. Die Maschine scheint dich zu durchschauen, während sie selbst undurchsichtig bleibt. Wer hier den Blick auf wen richtet, ist nie ganz klar. Jede Antwort wird aufgenommen, irgendwo gespeichert. Nicht als Kontrolle, sondern als Teil eines Spiels, dessen Regeln sich erst im Verlauf offenbaren. Die Maschine scheint dich zu durchschauen, während sie selbst undurchsichtig bleibt. Wer hier den Blick auf wen richtet, ist nie ganz klar. Es gibt keinen festen Ablauf. Die Begegnung verläuft zufällig, springt zwischen Themen, wechselt die Stimmung. Sie kann sanft beginnen und verstörend enden – oder umgekehrt. Manchmal scheint sie zu vergessen, was eben noch wichtig war, und dann kehrt sie plötzlich zurück, als hätte sie nur darauf gewartet.Vielleicht ist es ein Spiel. Vielleicht ein Test. Vielleicht ein Gespräch zwischen zwei Persönlichkeiten, von denen nur eine aus Fleisch und Blut besteht. Oder vielleicht ist es einfach ein Apparat, der dich einlädt, zu antworten – und damit ein Stück von dir preiszugeben.

Mein Projekt ist der Versuch, einen Teil meines Wesens in eine Maschine zu übersetzen mit dem Ziel, ein doppeltes Bild zu schaffen: Das zu Objekt (der Automat), das zur Interaktion einlädt und das darin eingeschlossene Selbstportrait in der Form des Programmes. Es geht nicht darum, eine perfekte Kopie zu bauen, sondern eine digitale Interpretation meiner Identität. Dieser Prozess ist beides: Anziehung und Reibung. Künstliche Intelligenz kann inspirieren, manchmal sogar wie ein kreativer Partner wirken – und trotzdem bleibt sie ein Medium, das sich fremd anfühlt.

Optisch und atmosphärisch lehne ich mich an eine Ästhetik an, die mich schon lange begleitet: die bunte, unbeschwerte Formensprache der 1980er-Jahre, wie sie von der Memphis Group geprägt wurde. Ihre verspielten Objekte stellten den Ausdruck über die Funktion, setzten auf knallige Farben, schräge Proportionen und den Mut zum Kitsch. Diese Ästhetik versuchte nie, neutral zu sein – und genau das macht sie für mich so spannend.

Gleichzeitig wurde diese Formsprache in den letzten Jahren in der Geschäftswelt wieder aufgegriffen und zu „Corporate Memphis“ umgebaut: flache, generische Figuren, sanfte Pastelltöne, visuell gefällig, aber ohne jede Reibung. Wo Memphis früher provokant und eigenwillig war, ist Corporate Memphis heute gefällig bis zur Belanglosigkeit. Dieser Gegensatz interessiert mich, weil er zeigt, wie eine radikale Ästhetik durch Anpassung an wirtschaftliche Interessen ihre Kraft verlieren kann.

In meiner Arbeit will ich diesen Bruch umkehren: Farben, Muster und Formen sollen nicht beruhigen, sondern anregen. Ich habe in Kunst und Musik schon immer einen Hang zum Pathetischen, aber auch zu ehrlicher, gelebter Popkultur. Dieses Pathos ist für mich kein Selbstzweck, sondern Ausdruck eines Gefühls, das in seiner Direktheit vielleicht unzeitgemäss wirkt, oder aneckt – und gerade deshalb echt ist.

So entsteht ein digitales Selbstporträt zwischen Nostalgie und Gegenwart: eine farbenfrohe Reflexion, die das Spielerische, das Unpolierte zurück in den Dialog mit der Maschine bringt – und dabei den Ernst nicht verliert, der hinter jedem pathetischen Ausdruck steckt.