Relevanz und Übersicht

"Trotz beachtlichen Erfolgen in der Armutsbekämpfung seit 1990 leben nach wie vor über 800 Millionen Menschen in extremer Armut, davon sind ungefähr 70% Frauen. Die Ambition der neuen Agenda für nachhaltige Entwicklung ist es, extreme Armut bis 2030 gänzlich zu überwinden" (EDA, 2020).

Die Lernenden erleben mit den Materialien des vorliegenden IdeenSets einen wertvollen Perspektivenwechsel und lernen dadurch die Lebensweise von Menschen in anderen Ländern kennen. Sie setzten sich mit dem Thema Armut auseinander und verstehen, weshalb die Länder weltweit unterschiedlich entwickelt sind. Der Begriff "Nachhaltigkeit" wird heute schon fast inflationär gebraucht, aber viele Jugendliche wissen nicht, was damit gemeint ist. Was Nachhaltigkeit im Entwicklungskontext bedeutet, wird den Lernenden anhand von Fallbeispielen und Entwicklungsprojekten näher gebracht. Jugendliche haben häufig das Bedürfnis anderen Menschen zu helfen. Deshalb ist es wichtig, dass sie verstehen, welche Art von Entwicklungshilfe oder -zusammenarbeit auch nachhaltig ist.

Theoretischer Hintergrund

Armut hat viele Gesichter. Diese Redewendung trifft auch auf den wissenschaftlichen Diskurs zu: Je nach dem, aus welcher Perspektive man an die Themen Armut und Entwicklung heran tritt, ändern sich die theoretischen Zugänge. Im Folgenden sollen kurz diejenige Konzepte beleuchtet werden, welche vorliegenden Unterrichtsmaterialien zu Grunde liegen.

Als absolute Armut wird ein Zustand definiert, in welchem Grundbedürfnisse nicht befriedigen werden können. Dieser Zustand lässt sich schwer monetär bemessen. Bemüht um griffige Zahlen tut die UN dies trotzdem und hat die Grenze bei kaufkraftbereinigten 1.90$ pro Tag und Person festgelegt. Demzufolge lebten 2015 weltweit 736 Millionen Menschen unterhalb der absoluten Armutsgrenze (UNO).

Relative Armut dagegen wird im Verhältnis zum jeweiligen Gesellschaftlichen Standard bemessen.

Erklärungen über die Ursachen von Armut lassen sich jeweils der typischen Entwicklungstheorien zuordnen. Zur Erläuterung wird der Begriff "Unterentwicklung" verwendet. Dieser steht in Anführungs- und Schlusszeichen, weil er abwertend wirken kann und somit ein negatives Bild der Entwicklungsländer entsteht. Auch wenn in vielen Entwicklungsländern die Wirtschaft nicht gleich stark wächst wie in modernen Staaten, heisst das nicht, dass die Menschen dort rückständig sind,

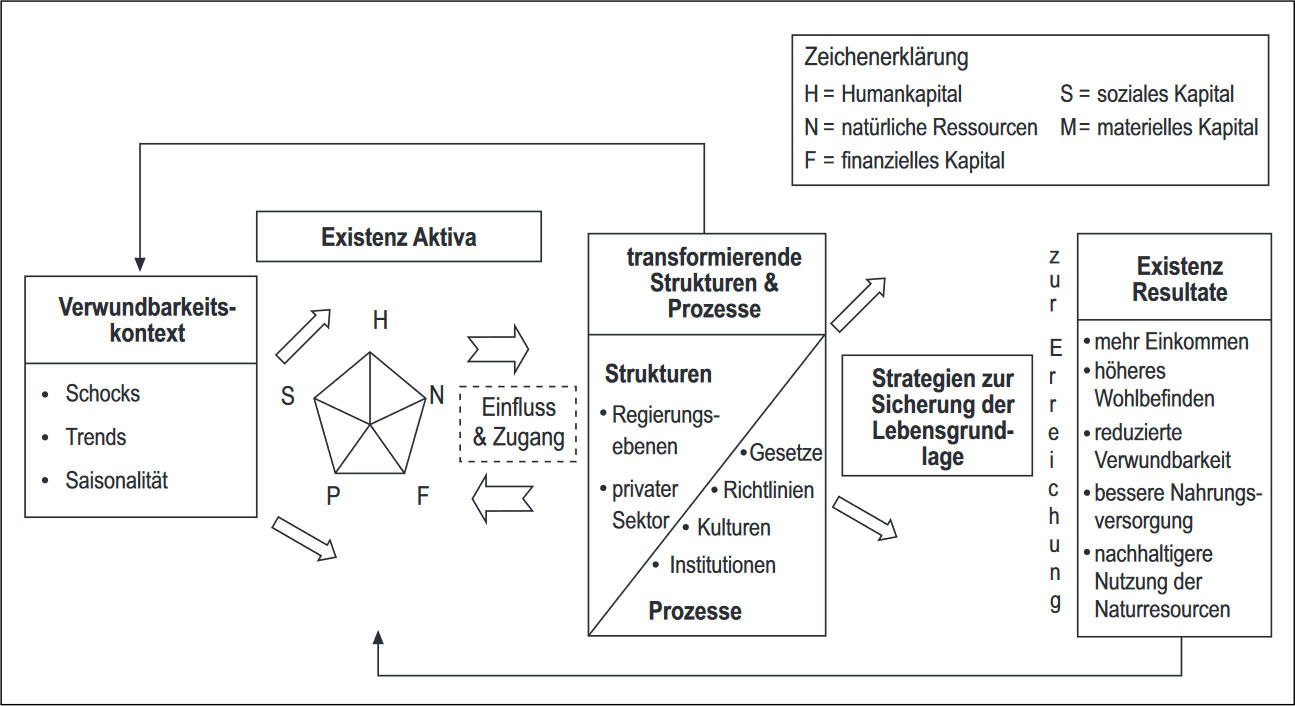

Im wissenschaftlichen Diskurs der geographischen Entwicklungsforschung hat sich der Livelihood Ansatz als theoretischer Rahmen etabliert.

Das Zentrum dieses Ansatzes bildet die Frage, welche inneren und äusseren Faktoren eine widerstandsfähige Gesellschaft bedingen und welche Risiken die Resilienz dieser Gesellschaft gefährden.

"Der Analyserahmen geht von der Bestimmung des Verwundbarkeitskontextes aus und konzentriert sich dann auf die Aktiva (assets) wie Naturkapital, physisches Kapital, Finanzkapital, Humankapital oder Sozialkapital, die den Armutsgruppen zur Sicherung ihres Lebensunterhaltes zur Verfügung stehen oder auch nicht. Politische und institutionelle Strukturen und Prozesse beeinflussen die Verteilung dieser Ressourcen innerhalb einer Gesellschaft, die dann von den Akteuren gezielt in Lebenssicherungsstrategien umgesetzt werden können, falls diese Zugang zu den Aktiva haben. Qualität und Quantität der verfügbaren Ressourcen und speziell die jeweilige Mischung der Aktivposten zu einem risikoangepassten Portfolio bestimmen darüber, wie erfolgreich und wie nachhaltig die Sicherung des Lebensunterhaltes gelingen kann oder auch nicht" (Bohle & Glade, 2007).

Armut wird also im Verständnis des Livelihood Ansatzes als Verwundbarkeit (vulnerability) auf sich negativ verändernde Bedingungen definiert.

Vorstellungen und Vorkenntnisse

Beim Thema Armut stellen sich viele Jugendliche einen abgemagerten afrikanischen Menschen vor. Diese Vorstellung wird sozial und medial konstruiert. Afrika wurde in den 80er Jahren als typischer Armutsraum im Geografieunterricht vermittelt. Das prägte die Eltern der heutigen Jugendlichen (Mönter et al., 2016). Des Weiteren verstärken Hilfswerke, die für Spenden in den Medien mit afrikanischen Kindern werben, dieses Fehlkonzept. Diese einseitige auf Afrika ausgerichtete Perspektive ist falsch, denn arme Menschen leben auf allen Kontinenten - auch in reichen Ländern wie der Schweiz. Bei der Erprobung der Unterrichtseinheiten in einer Realklasse kristallisierte sich heraus, dass die Vorstellung von Armut unter den Realkindern sehr kindlich geprägt war. Aussagen wie "in der Schweiz haben wir viele Spielsachen, in Afrika haben sie wenig Spielsachen" zeigten diese kindliche Vorstellung von Armut deutlich (Maradan, 2020).

Sehr häufig sehen die Lernenden ökologische Faktoren wie Wassermangel als Ursache für die Armut. Eine von Mönter et al. (2016) durchgeführte Studie belegt dies: "Die Ursachen dieser Entwicklungsdisparitäten verorten fast alle Lernende (ca. 89%) in den Entwicklungsländern selbst. So geben ungefähr 40% der Lernenden an, dass natürliche Gegebenheiten (z.B. „ungünstiges Klima“ oder „Rohstoffmangel“) eine Ursache dieser Defizite darstellen. Solche monokausalen Erklärungsmuster sollen im Unterricht wiederlegt werden. Äussere Faktoren, die geschichtlich oder wirtschaftlich geprägt sind, sollen die Vielseitigkeit der Ursachen von Armut aufzeigen. Dabei ist jedes Land, jedes Dorf, jeder Mensch ein Einzelfall." Mönter et al. (2016) verifiziert diese Sichtweise mit seiner Forschung: "Nur etwa die Hälfte der Lernenden merkt an, dass Entwicklungsdefizite auch äussere Ursachen haben könnten – beispielsweise durch strukturelle Abhängigkeiten wie der aussenwirtschaftlichen „Ausbeutung“ durch in Industrieländern ansässige Konzerne."

Zusammengefasst existieren bei den Lernenden Fehlkonzepte sowohl hinsichtlich des Raumes, in dem Armut herrscht als auch in Bezug auf Erklärungen für Armut.

Organisation, Verlauf und Beurteilung

Organisation

Die Lernenden können das Skript für Lernende digital oder analog verwenden, um die Lernaufgaben zu bearbeiten und ihre Ergebnisse zu sichern. Es ist durchaus möglich Lernaufgaben wegzulassen. Aufgaben, die mit einem * versehen sind, sind als Zusatzaufgaben gedacht und nicht zwingend nötig, um kommende Lernaufgaben lösen zu können. Diese Unterrichtssequenz wurde an der Schule Gerlafingen bei einer 9. Real- und einer Sekundarklasse erprobt. Dabei unterschied sich der Zeitaufwand, die Art der Durchführung und Beurteilung deutlich.

Sekundarklasse (16 Lektionen, mit Zusatzaufträgen, ohne Beurteilung): Die Unterrichtssequenz wurde mit einem Wochenplan durchgeführt. Jede Woche gab es vor dem Auftrag einen Input der Lehrperson. Grösstenteils arbeiteten die Lernenden selbständig. (Batoni, 2020)

Realklasse (22 Lektionen, mit Zusatzaufträgen, ohne Beurteilung): Die Realklasse beinhaltete einen grossen Teil DAZ Lernenden. Die Unterrichtseinheit wurde deshalb sehr eng geführt und mit klaren Zeitangaben strukturiert. (Maradan, 2020)

Verlauf

| Didaktische Phase * | Aufgaben |

|---|---|

|

Explorieren (3-2L) |

Was ist Armut? |

|

Vertiefen (1L) |

Fixkosten im Monat |

|

Erarbeiten (2-3L) |

Familien rund um die Welt |

|

Vertiefen (4-7L) |

Arme Länder, reiche Länder? Entwicklung messen Ein optionaler Exkurs widmet sich dem Wohlbefinden als Entwicklungsindikator (1L). |

|

Vertiefen (3-4L) |

Unterschiedliche Entwicklung erklären |

|

Erarbeiten (2-3L) |

Was ist Nachhaltigkeit? Was ist eine nachhaltige Entwicklung? |

|

Anwenden (1L) |

SDGs und ein Entwicklungsprojekt |

|

Erarbeiten (2-3L) |

Formen von Entwicklungshilfe |

|

Anwenden (2L) |

Ein Entwicklungsprojekt vorstellen - Was sind Ziele des Projekts? |

|

Übertragen |

Unser nachhaltiges Entwicklungszusammenarbeitsprojekt |

Kompetenzen: RZG 2.2, WAH 2.3, BNE Globale Entwicklung

Zyklenplanung NMG Quartal 4, RZG: «BNE – Zukunft der Erde»

* Die didaktischen Phasen basieren auf dem Modell kompetenzfördernder Aufgabensets nach Kalcsics & Wilhelm, 2017.

Beurteilung

Sekundarklasse: Zur Beurteilung wurde einerseits ein Test durchgeführt und anderseits durften die Lernenden selbst ein Produkt auswählen, das sie spätestens zwei Wochen nach Abschluss des Themas abgeben mussten. (Batoni, R., 2020)

Realklasse: Als Beurteilung haben die Lernenden während 6 Lektionen ein Erklärvideo mit dem Tool mysimpleshow erstellt. Sie durften das vollständige Unterrichtsmaterial verwenden. Für das Video konnten sie je zwei Themen auswählen und mussten zuerst ein Storyboard schreiben. (Maradan, A., 2020)

Für weitere Informationen siehe Skript für Lehrpersonen

Quellen

- Bohle, H., Glade, T. (2007). Der Sustainable Livelihoods Framework (SLF) von DFID (Scoones 1998). Vulnerabilitätskonzepte in Sozial-und Naturwissenschaften. In book: Naturrisiken und Sozialkatastrophen (pp.99-119). Elsevier/Spektrum Akademischer Verlag.

- Batoni, R., Maradan, A. (2020). Persönliche Komunikation, 14.10.2020

- EDA (2020). Ziel 1: Armut in allen ihren Formen und überall beenden. https://www.eda.admin.ch/agenda2030/de/home/agenda-2030/die-17-ziele-fu…, letzter Zugriff 28.08.2023

- Korby, W., & Kreus, A. (2023). Fundamente—Geographie Oberstufe. Trainingsheft / Dr. Winfried Korby, Arno Kreus ([Bundesausgabe ab 2022], 1. Auflage). Ernst Klett Verlag.

- Gerlach, T. (2020). Schuhputzer in Saigon, CC BY-SA, letzter Zugriff 28.08.2023

- Kalcsics, K., Gafner Knopf, A.-M., Arnold, J., Conrad, S.-J., Hoesli, M., Wyssen H.-P., Herausgeberin und Herausgeber: Kalcsics, K., Wilhelm, M., (2019). Lernwelten – Weiterbildung – Grundlagen und Planungsbeispiele, 1. Auflage 2019. Schulverlag Plus AG

- Mönter, L., Lippert, S., Gorges, A., (2016). Gemachte Armutsräume? Implikationen bei der Behandlung von Entwicklungsdisparitäten im geographischen Unterricht, vom Schulbuch zur Schülervorstellung, Universität Trier, letzter Zugriff 28.08.2023

- UNO (2015). Ending Poverty. https://www.un.org/en/sections/issues-depth/poverty/, letzter Zugriff: 28.08.2023