Transferleistung mit adaptivem Geografieunterricht fördern

Ein umsichtiger und zukunftsorientierter Umgang mit komplexen Herausforderungen im 21. Jahrhundert (z.B. Klimawandel, Migration, Siedlungs- und Verkehrsentwicklung, Umgang mit natürlichen Ressourcen) setzt in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik ein anschlussfähiges Fachwissen voraus. Nur so können Massnahmen für eine zukunftsorientierte Entwicklung im eigenen Lebensraum verstanden und konsensbezogen umgesetzt werden.

Demnach wird der Transfer von Gelerntem auf komplexe Inhalte verlangt. Dieser Anspruch deckt sich mit der schweizerischen und europäischen Bildungsdiskussion zur Kompetenzorientierung, welche vom Geografieunterricht ebenfalls fordert, dass Kenntnisse so vermittelt werden, dass diese von den Lernenden bei anderen Sachverhalten und in anderen geografischen Räumen angewendet und weiterentwickelt werden (DGfG, 2017; Klauer, 2011).

Obschon von den Fachwissenschaften und der Kompetenzorientierung transferfördernde Unterrichtskonzepte gefordert sind, man sich in der Geografiedidaktik über die Wichtigkeit der Transferleistung einig ist und man an Gymnasien bereits kompetenzorientierte Prüfungen einfordert, gibt es in der Geografie kaum Studien zum Lerntransfer (Probst, 2019). Ausgehend vom lernpsychologischen Begriffsverständnis und geographischen Anforderungen im Unterricht wird in diesem E-Portal unter Transfer (lat.-engl.; „Übertragung, Überführung“) die Fähigkeit verstanden, erworbenes Wissen oder erlernte Fertigkeiten in anderen Situationen und Aufgaben mit neuen Anforderungen anzuwenden.

Das vorliegende E-Portal stellt sich dem Forschungsdesiderat zum Lerntransfer im Fachunterricht mit theorie- und praxisbezogenen Beiträgen, geleitet von der Fragestellung: Wie kann im Geografieunterricht die Transferleistung von Gelerntem gefördert, aufgebaut und weiterentwickelt werden?

Adaptiver Geografieunterricht – kurz erklärt und wissenschaftlich erläutert

Wie kann im Geografieunterricht die Transferleistung von Gelerntem gefördert, aufgebaut und weiterentwickelt werden?

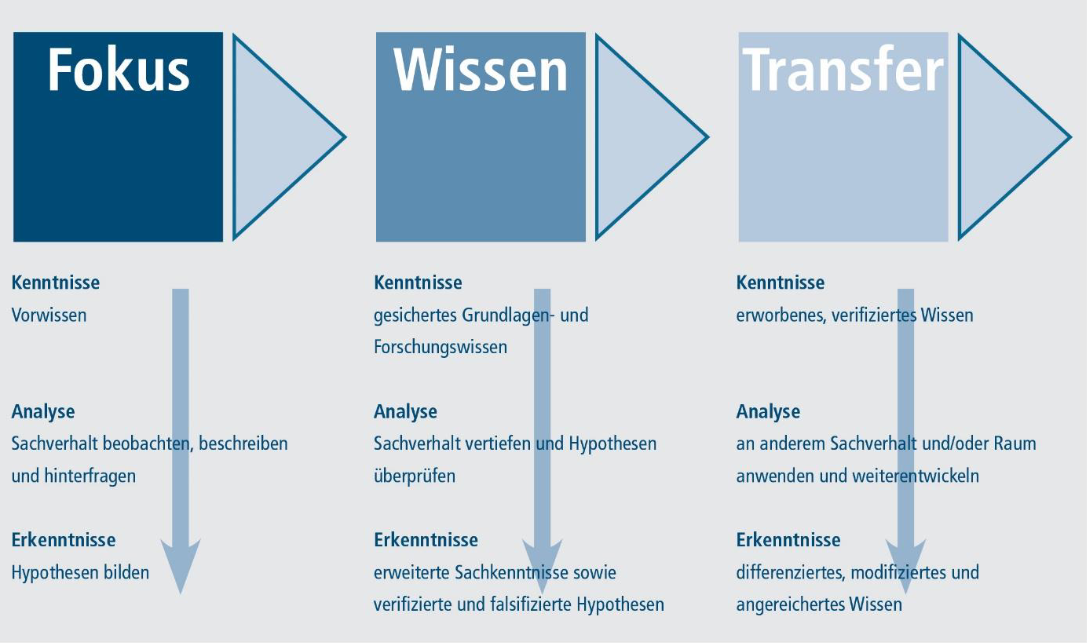

Abbildung: Analytisch-erkenntnisorientierter Lernansatz zur Förderung der Transferleistung in den drei Lernphasen Fokus, Wissen und Transfer (Probst, 2019)

Ausgehend von dieser Fragestellung wurde theorie- und praxisgeleitet der flexibel einsetzbare analytisch-erkenntnisorientierte Lernansatz (kurz AEL) entwickelt, der die Transferleistung im Unterricht explizit fördern soll (Probst, 2019). Dieses Unterrichtsmodell setzt einen adaptiven Unterricht um, bei welchem in der Lernsituation Schülervorstellungen und fachliche Vorstellungen situativ passend, systematisch und flexibel aufeinander bezogen, um so die vorunterrichtlichen Vorstellungen zu differenzieren, anzureichern und für den Transfer in neuen Situationen weiterzuentwickeln.

Fallbeispiele zu adaptivem Geografieunterricht

Der adaptive Geografieunterricht mit dem AEL lässt sich flexibel umsetzen zu physisch- und humangeografischen Themen und mit verschiedenen Unterrichtsformen (z. B. Frontalunterricht, Gruppenpuzzle, Geländepraktikum, Strategiespiel).

Im Folgenden werden erprobte Fallbeispiele kurz vorgestellt, um verschiedene Einsatzmöglichkeiten dieses Unterrichtsmodells zur Förderung der Transferleistung aufzuzeigen und zu eigenen Umsetzungsmöglichkeiten anzuregen. Am Fallbeispiel zum Thema Hochwasser wurde die Förderung der Transferleistung mit einer quantitativen und qualitativen Studie untersucht. Diese Unterrichtssequenz wird daher umfassender dokumentiert.

|

Hochwasser Der adaptive Unterricht mit dem AEL ist zum Thema «Hochwasser» mit einem Print- und E-Book umgesetzt. Material: Lernmedium, Überblick, Unterrichtsverlauf, PPT, Arbeitsblatt, Lösungsvorschlag Abbildung: Sarner Aa beim Hochwasserereignis am 23. August 2005 (© VBS) |

|

Hydrologische Extremereignisse Der adaptive Unterricht mit dem AEL ist zu den vier Themen «Starkniederschlag», «Hochwasser», «Umgang mit Hochwasser» und «Niedrigwasser» mit einem Print- und E-Book umgesetzt. Material: Lernmedium, didaktische Informationen Abbildung: Chärstelenbach im Reussgrund in Bristen beim Hochwasserereignis am 23. August 2005 (© Kanton Uri Tiefbauamt) |

|

Wallis – Wassernutzung im Wandel Im Zentrum dieses adaptiven Unterrichts mit dem AEL steht die Frage, wie sich in einer Schweiz ohne Gletscher die Wasserbewirtschaftung mit Bewässerung, Wasserkraft, Beschneiung und anderen Nutzungen anpassen muss. Material: Überblick, Lernmedium, didaktische Informationen Abbildung: Die aktuell 800 Mio. Kubikmeter Eis des Gletschers Plaine Morte werden voraussichtlich 2085 abgeschmolzen sein (© Tom Reist) |

|

Wasser und Mensch eng vernetzt Im Zentrum dieses adaptiven Unterrichts mit dem AEL steht die Fragen nach Wassermenge, Wasserqualität, grundwasserrelevanten Flächen sowie dem Wandel von Gewässerlandschaften in der Schweiz. Ziel ist es, einen zukunftsorientierten Umgang mit Wasserressourcen und Gewässern im eigenen Lebensraum zu erfahren, zu vertiefen und Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln. Material: Lernmedium, didaktische Informationen Abbildung: Abwasserreinigungsanlage ARA Altenrhein beim Einfluss des Rheins in den Bodensee (© Tophinke Automation & Gebäudetechnik AG) |

|

Bougouni – ein Strategiespiel zu nachhaltiger Entwicklung im Sahel In der Rolle eines kleinbäuerlichen Haushalts in der Sahelzone erhalten die Lernenden einen Einblick in die lokale Lebensrealität. Sie erkennen Chancen und Risiken und entwickeln eine möglichst nachhaltige Haushalts- und Dorfentwicklungsstrategie. Material: Überblick, Lernmedium mit didaktischen Informationen Abbildung: Frontseite von «Bougouni – ein Strategiespiel zu nachhaltiger Entwicklung im Sahel» (hep Verlag) |

|

Geländepraktikum Boden Schulzimmer und Freien, kontroverse Diskussion, Geländepraktikum 1 bis 4 Lektionen Material: Lernmedium Abbildung: Bodenprofil einer sauren Braunerde beim Keltenwall auf der Engehalbinsel bei Bern (© Guy Jost) |

Literatur

Probst, M. (2023): Mit dem Modell der Didaktischen Rekonstruktion einen adaptiven Unterricht fördern. In: Bliesmer, K. & Komorek, M. (Hrsg.) Didaktische Rekonstruktion – fachdidaktischer Ansatz für aktuelle Bildungsaufgaben (S. 111–128). BIS-Verlag

Probst, M. (2020). Transferleistung mit adaptivem Geografieunterricht fördern. In M. Adamina, U. Aebersold, S. Bietenhard, E. Eichelberger, V. Huber Nievergelt, S. Junger, V. Molinari, A. Nydegger, M. Probst, B. Wälti & L. Weidmann (Hrsg.), Kompetenzorientierte fachspezifische Unterrichtsentwicklung – Professionalisierung von Lehrpersonen durch fachdidaktische Fallarbeit (S. 140–155). hep.

Probst, M. (2020). Hydrologie anwendungsorientiert vermitteln: Entwicklung, Umsetzung und Evaluation eines Unterrichtsmodells zur Förderung der Transferleistung. Geographiedidaktische Forschungen 71. Hochschulverband für Geographiedidaktik.

➼ ZU DEN FALLBEISPIELEN

Die folgenden Videosequenzen geben einen praxisnahen Einblick in einen adaptiven Geografieunterricht mit dem AEL zum Thema Hochwasser. Mit einer fokussierten Analyse lassen sich zudem bedeutsame Aspekte eines adaptiven Unterrichts praxisnah beobachten und diskutieren, beispielsweise zu:

- Lernwege der Schüler*innen: Hinweise auf Vorstellungen, eigenständiges Denken, Conceptual Change, Transfer von Gelerntem

- Lehrpersonenhandeln: Rolle und Haltung der Lehrperson, Umgang mit Vorstellungen der Lernenden und mit Fachwissen

- Unterrichtsbezogene Aspekte: Lernaufgaben, Medien, fachliche Erklärungsansätze, Unterrichtsphasen, Zeitmanagement, Unterrichtsklima

Ziel dieser videobasierten Fallarbeit ist es, Lernwege, Lehrpersonenhandeln und unterrichtsbezogene Aspekte im adaptiven Unterricht zu beobachten, reflektieren und einzuordnen, um dadurch bedeutsame Faktoren für die Wissenskonstruktion und Transferleistung der Lernenden besser zu verstehen.

|

Vorstellungen aktivieren, eigenständig Denken lernen Die Lehrperson führt in die Thematik Hochwasser ein und zeigt die Relevanz und Aktualität dieser Naturgefahr für die Schweizer Gesellschaft auf. Mit dem Zitat von Prof. Dr. Rolf Weingartner «Trotz erhöhter Wetter-Prognosequalität bleibt die Vorhersage von Hochwasser schwierig» löst sie anschliessend bei den Schülerinnen und Schülern eine kognitive Aktivierung aus. Entgegen vieler Vorstellungen ist der Niederschlag offensichtlich nicht der alleinige Grund für Hochwasser. Dies löst eine Diskussion zu möglichen Faktoren von Hochwasser aus. Dabei regt die Lehrperson mit Fragen und Fotos zu weitergehenden Überlegungen an und protokolliert die Hypothesen inhaltlich strukturiert. Material: Lernmedium, Arbeitsblatt, Unterrichtsverlauf, PowerPoint-Präsentation, Lösungsvorschlag, Protokoll der Plenumsdiskussion |

|

Vorstellungen auf Fachwissen beziehen und differenzieren Die Schüler*innen vergleichen ihre Überlegungen zu Hochwasserfaktoren (Hypothesen) mit dem aktuellen Fachwissen zu Hochwasser. Bei dieser Analyse erfahren die Schüler*innen, inwiefern ihre Vorstellungen zu Hochwasser korrekt sind. In der anschliessenden Plenumsdiskussion werden die Erkenntnisse aus dieser eigenständigen Analyse im Protokoll zusammengetragen, d.h. die Hypothesen (Vorstellungen) der Schüler*innen werden explizit bestätigt, korrigiert, differenziert und ergänzt. Material: Lernmedium, Arbeitsblatt, Unterrichtsverlauf, PowerPoint-Präsentation, Lösungsvorschlag, Protokoll der Plenumsdiskussion |

|

Gelerntes in neuen Situationen anwenden und weiterentwickeln Die Schüler*innen wenden das Gelernte zu Hochwasser mit verschiedenen Lernaufgaben zu aktuellen Hochwassersituationen anhand von Fotos und Filmen an. Dabei erfahren die Schüler*innen, dass das Gelernte in verschiedenen Situationen anwendbar ist und sie gelernt haben zum Thema Hochwasser eigenständig zu denken (Transfer). Material: Lernmedium, Arbeitsblatt, Unterrichtsverlauf, PowerPoint-Präsentation, Lösungsvorschlag, Protokoll der Plenumsdiskussion |

|

Bedeutung von Erklärungsansätzen im adaptiven Unterricht Die Lehrperson setzt für das «Dispositionsmodell zu Hochwasser» als wissenschaftlichen Erklärungsansatz ein, um einerseits die Überlegungen und Vorstellungen der Schüler*innen im Unterricht flexibel und fachlich korrekt einzuordnen und adäquat auf das Fachwissen zu beziehen. Andererseits dient der wissenschaftliche Erklärungsansatz der Lehrperson und den Schüler*innen als Analyseinstrument, um den komplexen Inhalt strukturiert, multiperspektivisch und tiefgründig zu verstehen und schliesslich in der Phase Transfer das Gelernte in anderen Situationen (z.B. Film zu aktuellem Hochwasser) anzuwenden. Material: Lernmedium, Arbeitsblatt, Unterrichtsverlauf, PowerPoint-Präsentation, Lösungsvorschlag, Protokoll der Plenumsdiskussion |