Lernprozesse zu reichhaltigen Problemstellungen im Mathematikunterricht

Ausrichtung des Projekts

Lernbedürfnisse von Schülerinnen und Schüler sind Ausgangspunkt für das Beobachten und das Reflektieren von Lernprozessen. Durch Reflektion erschliessen die Lehrpersonen mathematische Denkprozesse von Lernenden. So können sie bereits Verstandenes für das weitere Lernen nutzen. Wo Lernprozesse bewusst als steuerndes Element des Unterrichts genutzt werden, verliert die Planung einen grossen Teil ihres normativen Charakters: Die Rolle der Lernenden besteht nicht (mehr) darin, Lehrpersonen zu unterstützen, ihre vorgegebene Lernziele zu erreichen. Sie gestalten den Lernprozess aktiv mit. Auf der anderen Seite beharrt die Lehrperson nicht mehr in erster Linie am eigenen Skript bzw. einer rigiden Planung, die auf Stoffvermittlung ausgerichtet ist. Sie orientiert den Unterricht an den Lernbedürfnissen der Lernenden und begleitet sie beim Kompetenzerwerb.

Der Mathematikunterricht in der Volksschule orientiert sich in der Regel an Aufgaben, die man alleine bearbeiten kann. Die Interaktion zwischen den Lernenden beschränkt sich oft auf einen Austausch über individuelle Vorgehensweisen nach der Bearbeitung der Aufgaben (Schütte 2009). Gallin und Ruf (1990) haben diesen Ansatz aufgenommen und zu einem elaborierten Unterrichtskonzept («dialogisches Lernen») weiterentwickelt.

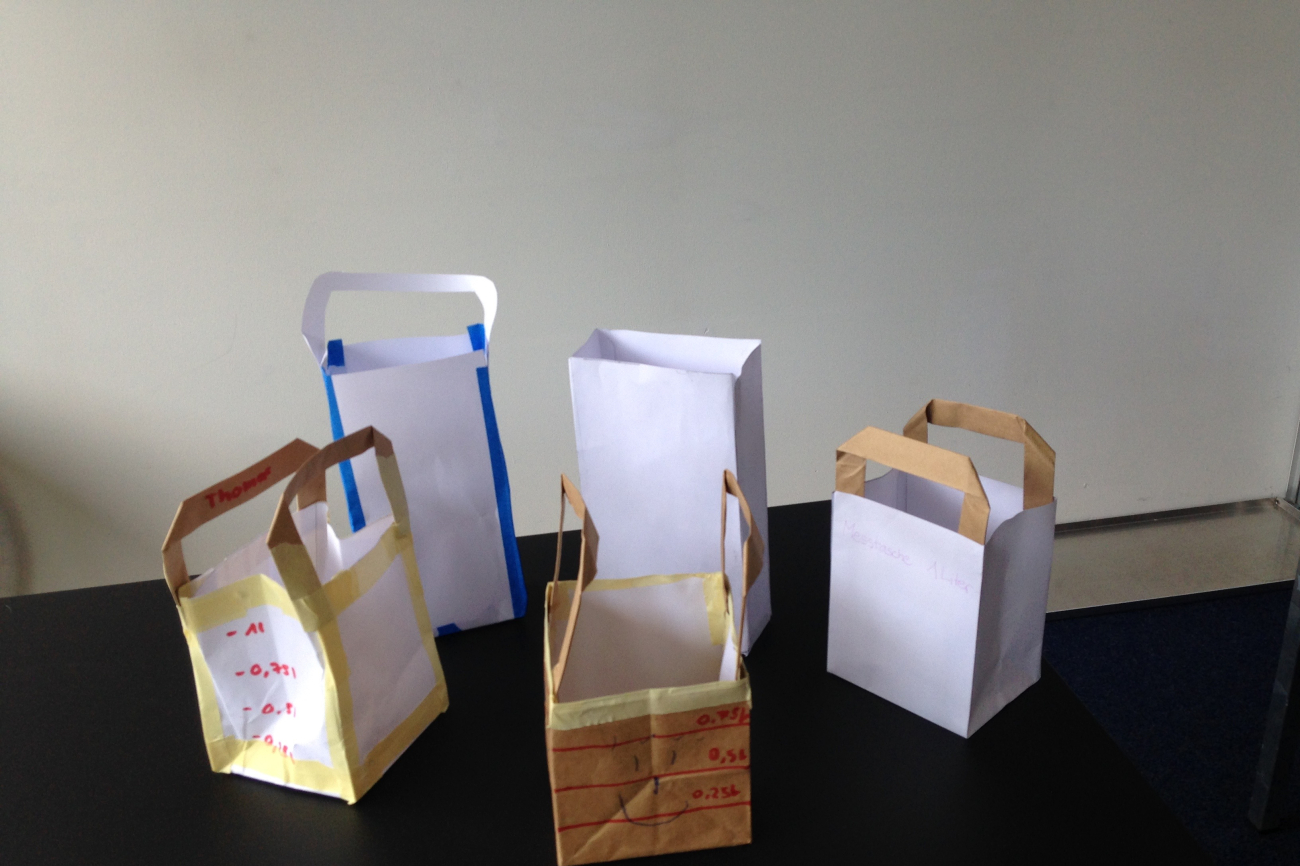

Im vorliegenden Projekt bearbeiten Lernende reichhaltige Aufgaben, bei denen die Kooperation bereits zu Beginn der eigentlichen Aufgabenbearbeitung stattfindet. Die Diskussion der Lernprozesse innerhalb solcher kooperativ zu bearbeitenden Aufgaben hat in der Mathematikdidaktik wenig Tradition, entsprechende Literatur ist daher dünn gesät, auch wenn diverse Studien auf dieses Instrument zurückgreifen (Nydegger 2017, Wälti, Schütte & Friesen 2020).

Bei den auf dieser Seite dokumentierten exemplarischen Situationen zum kompetenzorientierten Mathematikunterricht der Zyklen 2 und 3 gilt ein besonderes Augenmerk der Interaktion zwischen Lernenden während der Bearbeitung von Aufgaben. Diese Interaktion ist Schlüssel zur Interpretation von Lernprozessen. Illustrierende Filmsequenzen und weitere Dokumente wurden entsprechend ausgewählt.

Kompetenzorientierter Mathematikunterricht

Die untenstehende Übersicht nimmt vier wesentliche Dimensionen von kompetenzorientiertem Mathematikunterricht auf. Die vom Fachbereich Mathematik dokumentierten Unterrichtssequenzen wurden so ausgewählt, dass jeweils eine, mehrere oder sogar alle vier der dargestellten Dimensionen im Vordergrund stehen.

Kognitive Aktivierung sowie Üben/Überarbeitung

Die Schülerinnen und Schüler ...

- denken intensiv an der Sache

- stellen Fragen an die Sache

- lassen sich auf Problemstellungen ein

- führen Lösungsansätze weiter

- aktivieren verschiedene Kompetenzen

Orientierung an Strukturen und/oder Modellen

Die Schülerinnen und Schüler ...

- denken vernetzt bzw. vernetzen verschiedene Inhalte

- erkennen, nutzen und abstrahieren Strukturen und Muster

- stellen Situationen mit Modellen dar bzw. übertragen Modelle in Situationen

- übersetzen in Skizzen oder Handlungen

- diskutieren gestützt auf Modelle und / oder Strukturen Sachverhalte

Differenzierung, Entscheidungsspielraum, Individuelle Lernbegleitung

Die Schülerinnen und Schüler ...

- aktivieren ihr individuelles Vorwissen

- übernehmen Verantwortung für ihr Lernen

- schätzen ihr Können und ihre Möglichkeiten ein

- holen gezielt Hilfe

- verfolgen eigene Ziele

- Eigenständigkeit und Zusammenarbeit

Reflexion/Metakognition

Die Schülerinnen und Schüler ...

- arbeiten zielorientiert

- lernen in unterschiedlichen Sozialformen ICH – DU – WIR

- diskutieren gegenseitig Lösungen, lassen sich auf andere Gedankengänge ein

- formulieren gewonnene Erkenntnisse

- machen sich Gedanken über die Qualität ihrer Arbeit