Das Fallbeispiel „Die Messtasche“ zeigt Lernspuren und -materialien aus dem Mathematikunterricht dreier Schulklassen im 3. Zyklus mit unterschiedlichen Leistungsniveaus.

- 7. Klasse (Realstufe)

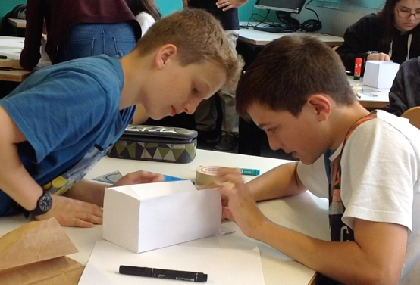

Schülerinnen und Schüler arbeiten mit der Lehrperson in ihrer gewohnten Umgebung. Der Auftrag "Messtasche herstellen" wird als Vertiefung zum Thema Volumen und Hohlmasse eingesetzt. - 7. Klasse (Real- und Sekundarstufe 1)

Im Rahmen eines Workshops der PH Bern für Schülerinnen und Schüler des 7. Schuljahres übernehmen Studierende die Rolle der Lehrperson. - 8. Klasse (Sekundarstufe 1)

Der Auftrag "Messtasche herstellen" wird vom laufenden Unterricht losgelöst eingeführt. Die Schülerinnen und Schüler arbeiten durch ihre Lehrperson angeleitet in ihrer gewohnten Umgebung.

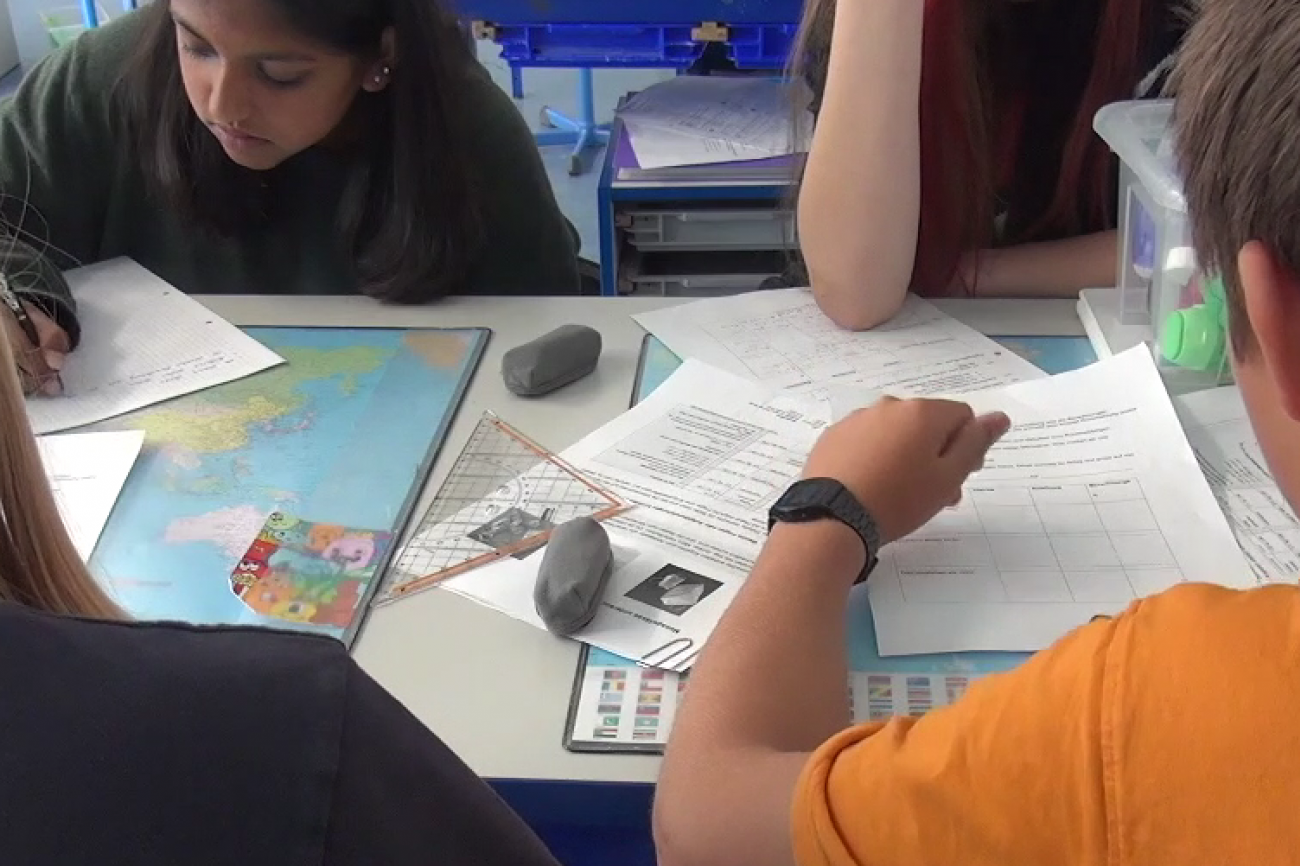

Die Videosequenzen zeigen hauptsächlich Aktivitäten der Schülerinnen und Schüler bei der Bearbeitung von Aufträgen in Gruppen. Die Kommunikation innerhalb der Gruppen gibt Einblicke, wie die Lernenden Fehlüberlegungen erkennen und verwerfen, welche Strategien sie wählen, wann sie diese wechseln und in welcher Weise sie ihr mathematisches Wissen in Anwendungen einsetzen.

Die vorliegenden Lernspuren ermöglichen Analysen der sonst im Unterricht nur flüchtig erfassbaren Beobachtungen. Die videografierten Unterrichtssequenzen geben jedoch keine allgemeinen Rückschlüsse auf das Lernen und stellen die Klassenorganisation in den Hintergrund. Viel mehr soll der Diskurs über die Vernetzung fachlicher und überfachlicher Kompetenzen im Unterricht eröffnet werden – und wie diese gelingen kann.

Didaktische Grundlegung

«Als Menschen sind wir zudem mit der Fähigkeit ausgestattet, über unser eigenes Lernen nachzudenken und dieses zu steuern, uns unserer eigenen Prozesse durch Reflexion bewusst zu werden» (Reusser, 2009, S. 300).

Um diese Fähigkeit zu fördern, müssen die Lernenden entsprechend kognitiv aktiviert werden. Schülerorientierung und Individualisierung sind entsprechende Schlagworte.

«Je ausgeprägter fachliche Lernprozesse jene genannten Merkmale aufweisen, desto klarer, beweglicher, stabiler und transferfähiger erweisen sich die daraus hervorgehenden Wissensstrukturen und Kompetenzen» (Reusser, 2009, S. 300).

Mit dieser Unterrichtsausrichtung rücken reichhaltige Aufgaben in den Fokus. Sie sind offen, fördern und fordern flexibles und vernetztes Denken und begünstigen die Entwicklung der Selbstregulation von Lernen. Entscheidungsspielräume und die Möglichkeit auf unterschiedlichen Leistungsniveaus (Differenzierung) zu arbeiten, erhöhen die Motivation der Lernenden.

Es zeigt sich, so Reusser (2009, S. 300), dass diese qualitativ höherwertige Aufgabenkultur dazu führt, dass das Gelernte besser behalten wird, tiefer verstanden und flexibler genutzt werden kann. Selbstgesteuertes Lernen, Teil der Metakognition, bildet eine Basis zum Aufbau überfachlicher Kompetenzen.

Weitere Ausführungen zu überfachlichen KompetenzenSelbstregulation und Kooperation Umgangs- und Fachsprache durch Kooperationifferenzierung mit reichhaltigen Aufgaben Verstehensorientierung: Vorwissen aktivieren und Sinnzusammenhänge schaffen

Weitere Ausführungen zu fachlichen KompetenzenAnwendungsorientierung: Modellieren und MathematisierenDenk- und Sichtweisen auf mathematische Objekterundvorstellungen und mathematische Denkhandlungen

Unterrichtsdesign

Reichhaltige Aufgabe

Die Lernkultur wird im Fach Mathematik stark durch die Art der Aufgaben geprägt, die im Unterricht eingesetzt werden. Um Kompetenzen, insbesondere auch überfachliche, aufzubauen, sind reichhaltige Aufgaben bedeutsam. Die Lernenden werden damit angeregt, vernetzt zu denken und ihr Wissen in unterschiedlichen Situationen anzuwenden.

Im Zentrum steht in diesem Projekt eine reichhaltige Aufgabe. Sie soll sich an den Indikatoren eines kompetenzorientierten Mathematikunterrichts messen lassen.

Unterrichtsmoderation

Alle drei Klassen bearbeiten die gleiche Aufgabe mit derselben Unterrichtsmoderation. Sie stützt sich auf das Projekt „Vielfältige Zugänge zum Mathematikunterricht“ (Nydegger, 2019). Die Moderation ist so angelegt, dass möglichst gut sichtbar wird, wie Lernende ihr Lernen regulieren und wie damit Denk- resp. Lernprozesse beeinflusst werden. Entlang der Aufgabenbearbeitung werden in den Phasen Einstieg, Bearbeitung und Reflexion spezifische Formate eingesetzt.

- Einstiegsphase

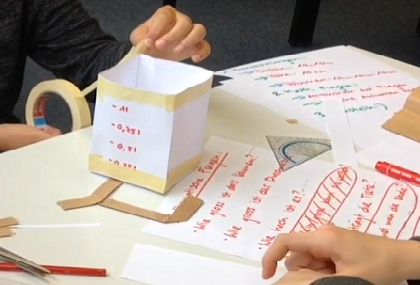

Auftragserteilung und Erarbeitung von Fragen - Bearbeitungsphase

Planung, Herstellung und Berechnung der Skalen-Markierung - Reflexionsphase

Gegenseitige Kontrolle der Arbeit, Peer-Feedback und Sicherung der Erkenntnisse

Lernmaterial

Arbeitsblätter und Unterrichtsplanungen zeigen auf, wie die vorgegebene Unterrichtsmoderation umgesetzt wird.

Lehrplan 21 Mathematik (3. Zyklus)

Im Lehrplan 21 werden sowohl mathematische als auch überfachliche Kompetenzen beschrieben, die es zu fördern gilt. Dies überfachlichen Kompetenzen sind stark an den Fachunterricht gebunden und werden durch den handlungsorientierten Ansatz dieser Unterrichtseinheit unterstützt. Die reichhaltige Aufgabe Messtasche wird im Lehrplan 21 im Bereich der funktionalen Zusammenhänge verortet und behandelt Volumen, Hohlmasse und Proportionalität als mathematische Inhalte.

Fachliche Kompetenzen: MA.3 Grössen, Funktion, Daten und Zufall

MA.3.A. Operieren und Benennen

MA.3.A.1 Die Schülerinnen und Schüler verstehen und verwenden Begriffe und Symbole zu Grössen, Funktionen, Daten und Zufall.

MA.3.A.2 Die Schülerinnen und Schüler können Grössen schätzen, messen, umwandeln, runden und mit ihnen rechnen.

MA.3.A.3 Die Schülerinnen und Schüler können funktionale Zusammenhänge beschreiben und Funktionswerte bestimmen.

MA.3.B Erforschen und Argumentieren

MA.3.B.1 Die Schülerinnen und Schüler können zu Grössenbeziehungen und funktionalen Zusammenhängen Fragen formulieren, diese erforschen sowie Ergebnisse überprüfen und begründen.

MA.3.C Mathematisieren und Darstellen

MA.3.C.2 Die Schülerinnen und Schüler können Sachsituationen mathematisieren, darstellen, berechnen sowie Ergebnisse interpretieren und überprüfen.

Überfachliche Kompetenzen

Personale Kompetenzen

Selbstreflexion: Eigene Ressourcen kennen und nutzen

Selbstständigkeit: Lernprozesse zunehmend selbstständig bewältigen

Eigenständigkeit: Eigene Ziele verfolgen

Soziale Kompetenzen

Dialog- und Kooperationsfähigkeit: Sich mit Menschen austauschen, zusammenarbeiten

Methodische Kompetenzen

Aufgaben/Probleme lösen: Lernstrategien erwerben, Lern- und Arbeitsprozesse planen, durchführen und reflektieren

Analysetool

Entlang der Phasen Einstieg, Bearbeitung und Reflexion lassen sich Qualitätsmerkmale eines kompetenzorientierten Mathematikunterrichts herausschälen. Der Fokus liegt dabei auf dem Aufbau fachlicher und überfachlicher Kompetenzen. Dabei können Beobachtungen konkret auf zielführende Strategien der Lernenden oder auf gegenteilige Erscheinungen gerichtet werden.

|

Gesamtschau

|

Schüler*innenaktivitäten interpretieren

Beobachtungen im Hinblick auf den Aufbau mathematischer und überfachlicher Kompetenzen interpretieren (siehe didaktische Grundlegung)

Merkmale erkennen

Aspekte eines kompetenzorientierten Unterrichts oder allenfalls gegenteilige Erscheinungen in den Aktivitäten der Lernenden erfassen.

Verstehensorientierung

- Sich auf eine Problemstellung einlassen: Lassen sich die Lernenden auf die Problemstellung ein? Trauen sie sich die Arbeit zu? Planen sie ihre Arbeit? Diskutieren sie verschiedene Vorgehen?

- Vorwissen aktivieren: Was weiss ich? Gibt es dazu Bekanntes? Inwiefern wird das Vorwissen der Lernenden bereits durch die Auftragserteilung aktiviert?

- Sinnzusammenhänge schaffen: Überlegen Sie sich, womit die Problemstellung zu tun hat. Verstehen Sie den Sachverhalt?

Differenzierung mit reichhaltigen Aufgaben

- Lösungswege steuern: Entscheiden sich die Lernenden für einen Lösungsweg und ist eine entsprechende Diskussion ersichtlich? Überprüfen die Lernenden ihre Arbeit und passen sie diese, wenn nötig, an?

- Sicherheit und Unsicherheiten bewusst wahrnehmen: Wird sichtbar, in welchen Bereichen sich die Lernenden sicher fühlen und wo sie Hilfe benötigen? Wie reagieren sie auf Unsicherheiten? Versuchen sie Unsicherheiten zu klären und passen sie allenfalls die Arbeit an?

- Eigenen Standpunkt klären: Wird sichtbar, was die Lernenden interessiert und was nicht? Passen sie demzufolge ihre Arbeit an? Teilen sie ihre Arbeit auf? Wer bestimmt was zu tun ist? (Bestimme ich oder meine Lernpartnerin oder mein Lernpartner was ich tun soll oder bestimmt es die Lehrperson?) Wird sichtbar, inwiefern die Arbeitsaufteilung die Motivation beeinflusst?

Selbstregulation

- Zielorientiertes Arbeiten: Wissen die Lernenden jederzeit was zu tun ist? Überprüfen sie Ihre Arbeit von Zeit zu Zeit?

- Denk- und Lernstrategien bewusst machen (Perspektivenwechsel): Denken sich die Lernenden bei Korrekturen anderer Arbeiten in die Lösungswege ein? Diskutieren sie gegenseitig Lösungen und lassen sich auf Begründungen der anderen Gruppe ein? Werden verschiedene Lösungswege und unterschiedliche Lösungen miteinander verglichen und diskutiert?

- Lerninhalt und Strategien aus einer Gesamtschau betrachten

Findet eine Rückschau statt, in welcher die Lernenden ihre Arbeit einschätzen? (Wie habe ich gelernt? Was habe ich gut gemacht? Wo könnte ich einen anderen Weg einschlagen?) Wie gut gelingt es, gewonnene Erkenntnisse zu formulieren? Vernetzen sie ihre Erkenntnisse mit Bekanntem? Machen sie sich Gedanken über die Qualität ihrer Arbeit?

Aufbau der Fachsprache durch Kooperation

- Zusammenarbeit: Werden in der Gruppe unterschiedliche Meinungen oder Vorstellungen diskutiert? Geben sich alle Gruppenmitglieder zu gleichen Teilen in die Arbeit ein?

- Begriffsbildung: Inwiefern wird auf richtige Fachbegriffe geachtet, sowohl im Austausch mit der Lehrperson als auch innerhalb der Gruppen? Lassen sich im Austausch untereinander Klärungen von Begriffen erkennen? Werden mathematische Begriffe richtig verwendet? (z.B. Umgang mit Begriffen oder Einsatz der Fachsprache.) Gibt es sprachliche Hürden, die die Arbeit erschweren?

Anwendungsorientierung (Modellieren und Mathematisieren)

- Handlungsstrategien aktivieren: Welche Bedeutung hat das Material im Verstehensprozess? Welche Bedeutung haben Skizzen und Tabellen zum Klären von Sachverhalten oder im Aufbau von Vorstellungen?

- Sachverhalt strukturieren, vereinfachen, variieren, darstellen: Erkennen die Lernenden Muster? Suchen sie nach Verallgemeinerungen (z.B. es ist gleich wie, es gibt verschiedene gleiche, ...), nach Generalisierungen (z.B. man macht das immer so, es gilt immer)? Vereinfachen sie den Sachverhalt (die Problemstellung)? Schälen sie relevante Angaben aus der Aufgabenstellung heraus? Variieren sie den Sachverhalt? (z.B. operatives Prinzip: Was passiert, wenn ...?)

- Sachverhalt vernetzen (relational – operational): Führen die Lernenden Quantifizierungen durch oder interpretieren sie solche (Berechnungen konkretisieren)? Erkennen und nutzen sie allgemeine Strukturen (Vernetzung von relational und operational)? Konkretisieren sie einen mathematischen Ausdruck, indem sie Zahlen wählen oder eine passende Situation beschreiben? Lösen sie sich umgekehrt vom Konkreten und nutzen die Rechengesetze? Nutzen sie ihr mathematisches Wissen (Mathematisieren)? Rufen sie gezielt ihr schulisches Wissen im Bereich der Mathematik ab (z.B. Volumen berechnet man mit Höhe mal Grundfläche)?

Literatur

Nydegger, A. (2019). Kriteriengeleitetes Arbeiten – ein Aufgabenformat zur Förderung von selbstreguliertem Lernen im Mathematikunterricht. In A. Büchter, M. Glade, R. Herold-Blasius, M. Klinger & F. Schach (Hrsg.), Vielfältige Zugänge zum Mathematikunterricht: Konzepte und Beispiele aus Forschung und Praxis (S. 91–103). Wiesbaden: Springer.

Reusser, K. (2009). Von der Bildungs-und Unterrichtsforschung zur Unterrichtsentwicklung. Probleme, Strategien, Werkzeuge und Bedingungen. Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung, 27(3), 295-312.