Die Videosequenzen der Bearbeitungsphase sind in drei Unterkategorien unterteilt:

- Planen

- Herstellen der Messtasche

- Markieren der Skala

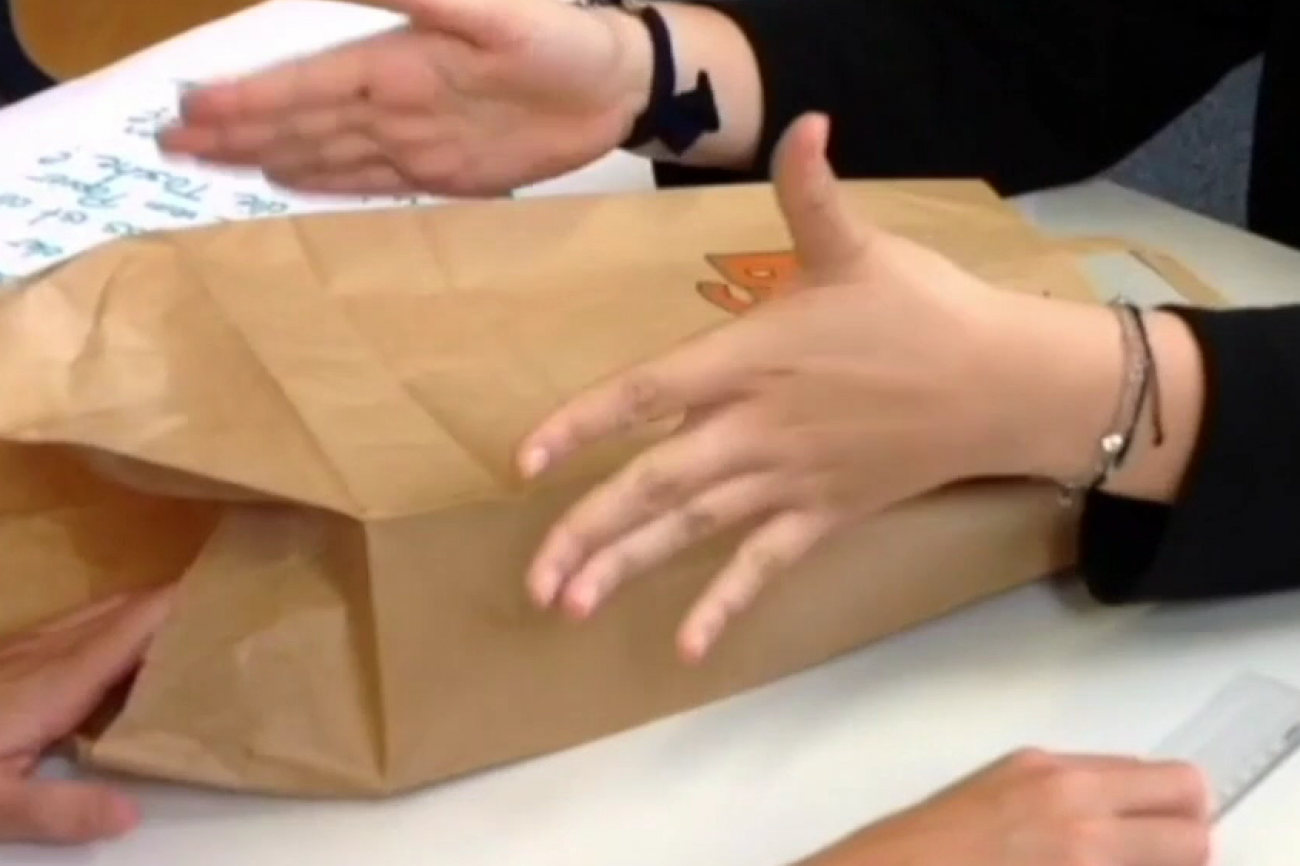

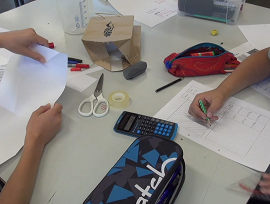

Die Schülerinnen und Schüler gehen bei der Planung unterschiedlich vor. Einige diskutieren und planen ihr Vorgehen bevor sie konkrete Schritte zur Herstellung der Messtasche vornehmen. Beispielsweise gibt es Gruppen, die sich überlegen, bei welcher Taschengrösse das Anbringen der Skala leicht zu berechnen wäre. Bei anderen Schülerinnen und Schülern stellen die Zeichnungspapiere den Ausgangspunkt dar. Sie wählen die Taschengrösse so aus, um möglichst wenig schneiden zu müssen. Weitere Gruppen nehmen die vorliegende Papiertüte zur Hand und untersuchen diese.

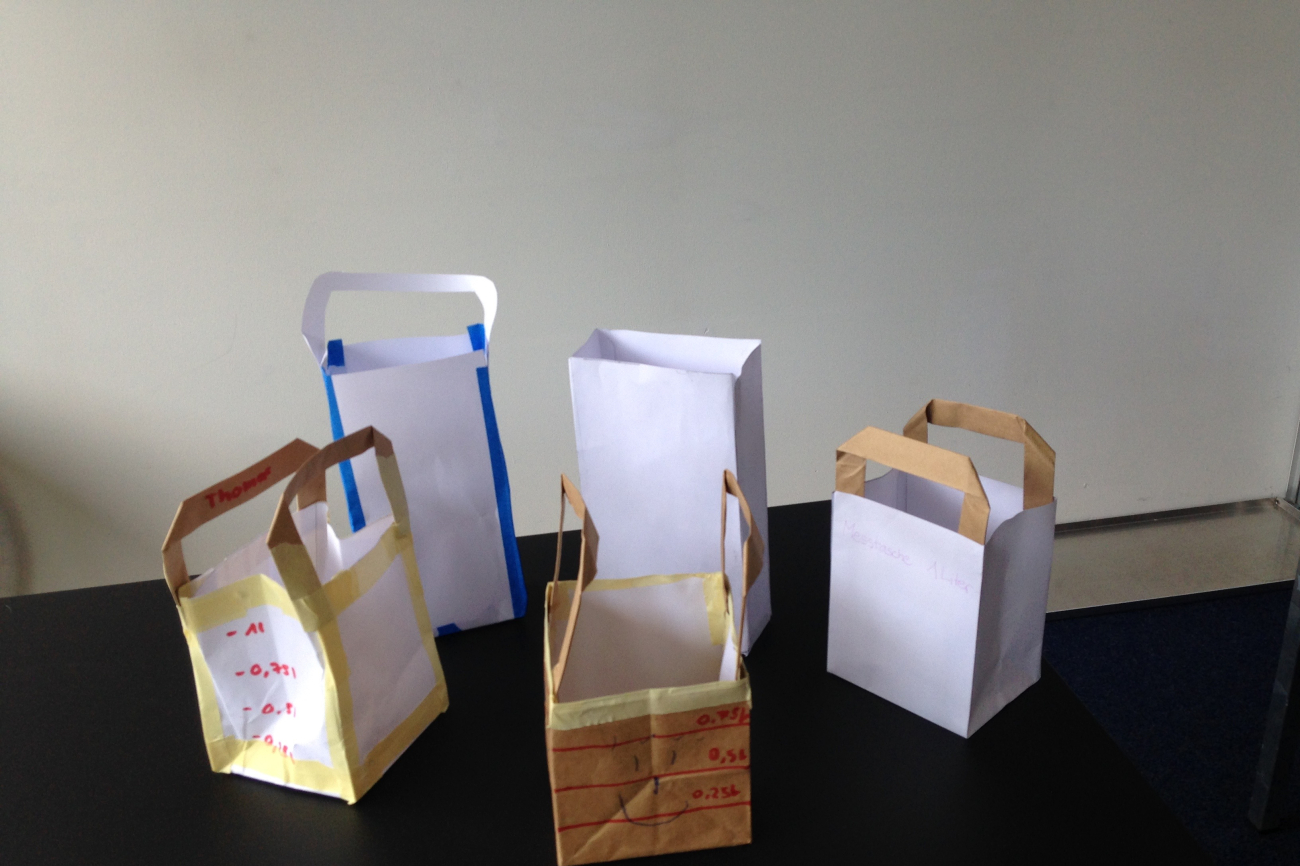

Bei der Herstellung der Messtasche zeigen sich unterschiedliche Herausforderungen. Grundsätzlich sind alle Gruppen zuerst verunsichert wie der Boden der Messtasche, entsprechend dem vorliegenden Beispiel, gefaltet werden muss. Einige lösen das Problem indem sie eine andere Taschenform wählen.

Um die Skala auf der Messtasche zu markieren, müssen die Lernenden auf ihr mathematisches Wissen zurückgreifen und dieses anwenden. Dabei wird sichtbar, welche Vorstellungen zur Volumenberechnung verfügbar sind, ob und wie sie proportionale Zusammenhänge erkennen und wie sicher sie mit Grundoperationen, insbesondere auch Umkehroperationen, umgehen können.

Bearbeitungsphase 7. Schuljahr (Realstufe)

|

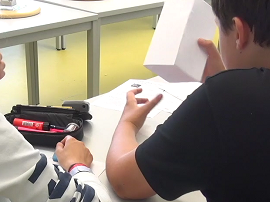

Planen Die Lehrerin führt die Kamera. Die Schülerin und der Schüler stellen ihre Planungsschritte vor. Sie zeigen mit dem Material 1:1 wie sie vorgehen werden. Dabei stützen sie sich auf die erarbeiteten Fragen der Einstiegsphase. Die Lehrerin fragt nach, damit die Schülerin und der Schüler ihre Planungsschritte präzisieren. Fachdidaktische Analyse: Welche Merkmale eines kompetenzorientierten Unterrichts in der Arbeit der Lernenden erkennen Sie? Beschreiben Sie allenfalls gegenteilige Erscheinungen (siehe Analysetool). Erläutern Sie die Bedeutung dieser Merkmale im Aufbau mathematischer und überfachlicher Kompetenzen (siehe Didaktische Grundlagen). Wie sind die beobachteten Merkmale im Hinblick auf die Selbstregulation des Lernens zu werten? Wie sind sie im Hinblick auf den Aufbau mathematischer Kompetenzen zu werten? Spezifische Beobachtungspunkte: Wie wird dieser Arbeitsprozess gesteuert? Welche Bedeutung haben die Fragen der Lehrerin? Wie kommt das Vorwissen zum Tragen? Wie weiter? Können die beiden anhand dieser Planung eine Messtasche herstellen? Wo werden die Stolpersteine liegen? − Fortsetzung: Messtasche herstellen (7ra) und Messtasche Skala (7ra) Zusatzmaterial: Steckbrief, Anleitung Messtasche (7r_a) |

|

Herstellen Die Schülerin und der Schüler stellen die Messtasche her. Sie halten sich dabei stark an ihre Planungsschritte, die sie bereits konkret durchführten. Die Masse der Tasche ergeben sich aus dem Papierformat. Die Schülerin hat den Lead, der Schüler unterstützt sie bei der Herstellung. Wie die beiden das Volumen berechnen und die Höhe der Litermarke bestimmen, folgt im Video Skala (7r_a). Fachdidaktische Analyse: Welche Merkmale eines kompetenzorientierten Unterrichts in der Arbeit der Lernenden erkennen Sie? Beschreiben Sie allenfalls gegenteilige Erscheinungen (siehe Analysetool). Erläutern Sie die Bedeutung dieser Merkmale im Aufbau mathematischer und überfachlicher Kompetenzen (siehe Didaktische Grundlagen). Wie sind die beobachteten Merkmale im Hinblick auf die Selbstregulation des Lernens zu werten? Wie sind sie im Hinblick auf den Aufbau mathematischer Kompetenzen zu werten? Spezifische Beobachtungspunkte: Wie gehen sie vor? Wie wird dieser Arbeitsprozess gesteuert? Welche Bedeutung haben mathematische Kenntnisse? Wie weiter? Welche mathematischen Grundvorstellungen werden sie im nächsten Schritt aktvieren? Wo werden die Herausforderungen zur Berechnung des Volumens und der Höhe der Litermarke liegen? Zusatzmaterial: Anleitung Messtasche (7r_c), Steckbrief |

|

Herstellen Der Schüler klebt die Messtasche und die Schülerin schreibt den Titel "Anleitung" auf ein Blatt Papier. Sobald der Schüler die Schülerin um Hilfe bittet, unterbricht sie ihre Arbeit und unterstützt ihn. Die Lehrerin hilft bei der Aktivierung des mathematischen Wissens. Die beiden nehmen Bezug auf ihre Notizen und interpretieren diese. Bis zu diesem Zeitpunkt wirken sie sicher. Nun misst der Schüler nach und stellt fest, dass die Messtasche nicht die geplante Höhe hat. Das irritiert und verunsichert beide. Die Lehrerin leitet und unterstützt stark. Es gelingt jedoch nicht, die entsprechenden Berechnungen durchzuführen. Fachdidaktische Analyse: Welche Merkmale eines kompetenzorientierten Unterrichts in der Arbeit der Lernenden erkennen Sie? Beschreiben Sie allenfalls gegenteilige Erscheinungen (siehe Analysetool). Erläutern Sie die Bedeutung dieser Merkmale im Aufbau mathematischer und überfachlicher Kompetenzen (siehe Didaktische Grundlagen). Wie sind die beobachteten Merkmale im Hinblick auf die Selbstregulation des Lernens zu werten? Wie sind sie im Hinblick auf den Aufbau mathematischer Kompetenzen zu werten? Spezifische Beobachtungspunkte: Wie gehen sie vor? Wie wird der Arbeitsprozess gesteuert? Welche Bedeutung haben die Fragen der Lehrerin? Welche Bedeutung haben mathematische Kenntnisse? Sind die beiden Sichtweisen, operational und relational zu erkennen? Wie erfolgt der Wechsel zwischen den beiden? Zusatzmaterial: Steckbrief, Anleitung Messtasche (7r_c) |

|

Herstellen Die beiden Schüler stellen ihre eigene Messtasche her. Sie überprüfen ihre Arbeit gestützt auf die Fragenstellungen, die sie in der Einstiegsphase formulierten. Anschliessend erstellen sie die Skala für die Messtasche. Fachdidaktische Analyse: Welche Merkmale eines kompetenzorientierten Unterrichts in der Arbeit der Lernenden erkennen Sie? Beschreiben Sie allenfalls gegenteilige Erscheinungen (siehe Analysetool). Erläutern Sie die Bedeutung dieser Merkmale im Aufbau mathematischer und überfachlicher Kompetenzen (siehe Didaktische Grundlagen). Wie sind die beobachteten Merkmale im Hinblick auf die Selbstregulation des Lernens zu werten? Wie sind sie im Hinblick auf den Aufbau mathematischer Kompetenzen zu werten? Spezifische Beobachtungspunkte: Wie gehen sie vor? Wie wird dieser Arbeitsprozess gesteuert? Auf welche Grundvorstellungen greifen sie zurück? Zusatzmaterial: Steckbrief, Anleitung Messtasche (7r_d) |

|

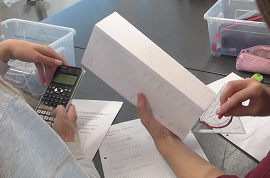

Skala I Die Lehrerin führt die Kamera und gibt sich mit gezielten Fragen zur Steuerung des Arbeitsprozesses ein. Die beiden Schüler messen die Grösse ihrer Messtasche und notieren sich die Masse. Die Multiplikationen rechnen sie schriftlich aus. Das Volumen berechnen die beiden sicher. Die Lehrerin macht auf Rechenfehler aufmerksam. Die beiden verlieren den Faden, wodurch sie die Berechnung der Skala nicht mehr schaffen. Fachdidaktische Analyse: Welche Merkmale eines kompetenzorientierten Unterrichts in der Arbeit der Lernenden erkennen Sie? Beschreiben Sie allenfalls gegenteilige Erscheinungen (siehe Analysetool). Erläutern Sie die Bedeutung dieser Merkmale im Aufbau mathematischer und überfachlicher Kompetenzen (siehe Didaktische Grundlagen). Wie sind die beobachteten Merkmale im Hinblick auf die Selbstregulation des Lernens zu werten? Wie sind sie im Hinblick auf den Aufbau mathematischer Kompetenzen zu werten? Spezifische Beobachtungspunkte: Wie gehen sie vor? Wie wird dieser Arbeitsprozess gesteuert? Auf welche Grundvorstellungen greifen sie zurück? Was können die beiden gut? Welche Herausforderungen meistern sie nicht? Welche Bedeutung haben die beiden Sichtweisen operational und relational? Zusatzmaterial: Steckbrief |

Bearbeitungsphase 7. Schuljahr (Real- und Sekundarstufe)

|

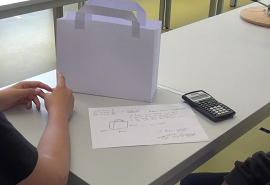

Planen Die beiden nehmen die vorliegende Papiertüte zur Hand und öffnen die Klebestellen. Die Schülerin übernimmt den Lead und schlägt vor, eine Messtasche mit den Massen 10 cm mal 10 cm herzustellen. Gemeinsam gehen sie der Frage nach, wie der Boden der Tasche aussehen soll. Zur Klärung erstellt die Schülerin eine Skizze. Anhand dieser wird die Diskussion fortgesetzt bis beide einverstanden sind. Fachdidaktische Analyse: Welche Merkmale eines kompetenzorientierten Unterrichts in der Arbeit der Lernenden erkennen Sie? Beschreiben Sie allenfalls gegenteilige Erscheinungen (Siehe Analysetool). Erläutern Sie die Bedeutung dieser Merkmale im Aufbau mathematischer und überfachlicher Kompetenzen (Siehe Didaktische Grundlagen). Wie sind die beobachteten Merkmale im Hinblick auf die Selbstregulation des Lernens zu werten? Wie sind sie im Hinblick auf den Aufbau mathematischer Kompetenzen zu werten? Spezifische Beobachtungspunkte: Welche Strategien werden eingesetzt? Wie werden Unsicherheiten geklärt? Wie weiter? Werden die beiden die Messtasche nach diesen Planungsschritten herstellen können? Fortsetzung: (Herstellen Gruppe 7rsa) Zusatzmaterial: Steckbrief |

|

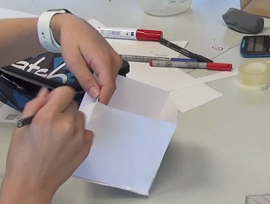

Herstellen Die Schülerin und der Schüler schneiden das Papier zurecht und kleben die Seiten der Tasche zusammen. Dabei merken sie, dass ihr geplantes Vorgehen Mängel aufweist. Beim Hochklappen der Seiten wird offensichtlich, dass das geschnittene Netz nicht passt. Sie helfen sich gegenseitig den Fehler zu bereinigen, indem sie die Box kleben und in die passende Form schneiden. Fachdidaktische Analyse: Welche Merkmale eines kompetenzorientierten Unterrichts in der Arbeit der Lernenden erkennen Sie? Beschreiben Sie allenfalls gegenteilige Erscheinungen (siehe Analysetool). Erläutern Sie die Bedeutung dieser Merkmale im Aufbau mathematischer und überfachlicher Kompetenzen (siehe Didaktische Grundlagen). Wie sind die beobachteten Merkmale im Hinblick auf die Selbstregulation des Lernens zu werten? Wie sind sie im Hinblick auf den Aufbau mathematischer Kompetenzen zu werten? Spezifische Beobachtungspunkte: Wie erkennen die Lernenden Fehlvorstellungen und wie gehen sie damit um? Welche Bedeutung hat dabei der handlungsorientierte Ansatz? Zusatzmaterial: Steckbrief |

|

Skala II Der Schüler ergänzt die Messtasche mit weiteren Klebestreifen, während sich die Schülerin Gedanken zum Volumen macht. Sie sucht nach Vergleichsgrössen und versucht so das Volumen der gebauten Messtasche zu schätzen. Gemeinsam messen sie die Höhe der Tasche und suchen nach Strategien um das Volumen zu bestimmen. Beide haben jedoch noch keine Idee, wie die Höhe der Litermarke angegeben wird. Der Schüler klebt ein gefaltetes Stück Papier zusammen. Er stellt dabei fest, dass dies für eine Tasche nicht reicht, da kein Innenraum aufgespannt werden kann. Er legt das Stück Papier ohne Kommentar wieder beiseite. Sie wenden sich gemeinsam wieder ihrer Messtasche zu und versuchen mit Hilfe eines Messbechers die Höhe der Litermarke abzuschätzen. Beide führen keine Berechnungen durch. Fachdidaktische Analyse: Welche Merkmale eines kompetenzorientierten Unterrichts in der Arbeit der Lernenden erkennen Sie? Beschreiben Sie allenfalls gegenteilige Erscheinungen (siehe Analysetool). Erläutern Sie die Bedeutung dieser Merkmale im Aufbau mathematischer und überfachlicher Kompetenzen (siehe Didaktische Grundlagen). Wie sind die beobachteten Merkmale im Hinblick auf die Selbstregulation des Lernens zu werten? Wie sind sie im Hinblick auf den Aufbau mathematischer Kompetenzen zu werten? Spezifische Beobachtungspunkte: Mit welchen Mitteln versuchen die Lernenden das Volumen zu bestimmen? Auf welche Grundvorstellungen greifen sie zurück? Inwieweit gelingt das Mathematisieren des Sachverhaltes? Inwiefern sind in dieser Situation die beiden Sichtweisen operational und relational bedeutsam? Zusatzmaterial: Steckbrief |

Bearbeitungsphase 8. Schuljahr (Sekundarstufe)

|

Planen Zuerst nehmen die beiden Schüler die vorliegende Papiertüte in ihre Hände und bestimmen gemeinsam, wie die Messtasche aussehen soll. Anschliessend lesen sie noch einmal den Auftrag und entscheiden sich einvernehmlich für die erste Aufgabe. Sie sind sich nicht sicher, welche Grösse ihre Tasche haben soll. Die Papiertüte nehmen sie immer wieder in die Hand und versuchen ein Vorgehen festzulegen Fachdidaktische Analyse: Welche Merkmale eines kompetenzorientierten Unterrichts in der Arbeit der Lernenden erkennen Sie? Beschreiben Sie allenfalls gegenteilige Erscheinungen (siehe Analysetool). Erläutern Sie die Bedeutung dieser Merkmale im Aufbau mathematischer und überfachlicher Kompetenzen (siehe Didaktische Grundlagen). Wie sind die beobachteten Merkmale im Hinblick auf die Selbstregulation des Lernens zu werten? Wie sind sie im Hinblick auf den Aufbau mathematischer Kompetenzen zu werten? Spezifische Beobachtungspunkte: Welche Bedeutung hat die Zusammenarbeit? Welche Strategien kommen in dieser Planungsphase zum Tragen? Wie weiter? Können die beiden anhand dieser Planung eine Messtasche herstellen? Wo werden die Stolpersteine liegen? − Fortsetzung: Messtasche herstellen (8a) und Skala (8a) Zusatzmaterial: Steckbrief, Zeichnung Skala |

|

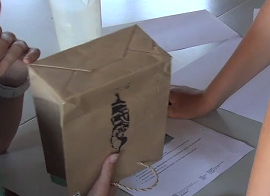

Herstellen Die zwei Schüler teilen ihre Arbeit auf. Im Vorfeld entschieden sie sich dafür eine 10cmx10cmx10cm Box herzustellen. Schüler A zeichnet Skalen zu den vorgegebenen Lebensmitteln massstabgetreu auf ein Blatt Papier, ohne dass er Schüler B miteinbezieht. Dieser versucht das geschnittene Papier zu einer Tasche zu falten. Die Faltung des Bodens ist dabei eine besondere Herausforderung. Ihm gelingt es nicht, den Boden zu falten und übergibt das Papier an Schüler A. Dieser baut die Box, ungeachtet der Faltung, wie sie ursprünglich geplant war. Fachdidaktische Analyse: Welche Merkmale eines kompetenzorientierten Unterrichts in der Arbeit der Lernenden erkennen Sie? Beschreiben Sie allenfalls gegenteilige Erscheinungen (siehe Analysetool). Erläutern Sie die Bedeutung dieser Merkmale im Aufbau mathematischer und überfachlicher Kompetenzen (siehe Didaktische Grundlagen). Wie sind die beobachteten Merkmale im Hinblick auf die Selbstregulation des Lernens zu werten? Wie sind sie im Hinblick auf den Aufbau mathematischer Kompetenzen zu werten? Spezifische Beobachtungspunkte: Wie zeichnet sich die Kooperation aus? − Wie wird der Arbeitsprozess gesteuert? In welcher Weise finden Mathematisierungsprozesse statt? Zusatzmaterial: Steckbrief

|

|

Skala III Die beiden Schüler teilen ihre Arbeit auf. Schüler A schreibt die Anleitung und Schüler B überträgt die Skala auf die Box. Die beiden tauschen sich kaum aus, jeder arbeitet für sich. Schüler B vergewissert sich bei Schüler A, ob er die Eintragungen richtig überträgt. Fachdidaktische Analyse: Welche Merkmale eines kompetenzorientierten Unterrichts in der Arbeit der Lernenden erkennen Sie? Beschreiben Sie allenfalls gegenteilige Erscheinungen (siehe Analysetool). Erläutern Sie die Bedeutung dieser Merkmale im Aufbau mathematischer und überfachlicher Kompetenzen (siehe Didaktische Grundlagen). Wie sind die beobachteten Merkmale im Hinblick auf die Selbstregulation des Lernens zu werten? Wie sind sie im Hinblick auf den Aufbau mathematischer Kompetenzen zu werten? Spezifische Beobachtungspunkte: Wie gehen sie vor? Wie wird dieser Arbeitsprozess gesteuert? Wie ist die Skala aufgebaut? Welche Grundvorstellungen sind dabei tragend? Zusatzmaterial: Steckbrief, Anleitung Messtasche (8s_a)

|

|

Skala IV Die Schülerinnen messen ihre hergestellte Messtasche, diskutieren wo die Litermarke zu liegen kommt und was unter dem Begriff Dichte zu verstehen ist. Sie studieren die Tabelle zu den Angaben der Dichte verschiedener Lebensmittel (Arbeitsblatt) und überlegen sich, wie diese Skalen zu berechnen sind. Das Vorgehen wird soweit geklärt. Wie sie die Berechnungen vornehmen müssen, ist ihnen noch nicht klar, wodurch sie bei der Lehrperson Hilfe holen. Fachdidaktische Analyse: Welche Merkmale eines kompetenzorientierten Unterrichts in der Arbeit der Lernenden erkennen Sie? Beschreiben Sie allenfalls gegenteilige Erscheinungen (siehe Analysetool). Erläutern Sie die Bedeutung dieser Merkmale im Aufbau mathematischer und überfachlicher Kompetenzen (siehe Didaktische Grundlagen). Wie sind die beobachteten Merkmale im Hinblick auf die Selbstregulation des Lernens zu werten? Wie sind sie im Hinblick auf den Aufbau mathematischer Kompetenzen zu werten? Spezifische Beobachtungspunkte: Wie gehen die beiden vor? Wie wird der Arbeitsprozess gesteuert? Wie gelingt es, den Sachverhalt zu mathematisieren? Welche Bedeutung haben die Wechsel zwischen den beiden Sichtweisen relational und operational? Auf welche mathematischen Grundvorstellungen greifen sie zurück? Zusatzmaterial: Steckbrief |

|

Skala V Die beiden Schülerinnen lesen noch einmal die Hinweise auf dem Arbeitsblatt zur Berechnung der Skalen. Zuerst sind sie ein wenig hilflos, formulieren aber noch einmal, was sie bereits wissen, was ihnen anschliessend weiterhilft. Sie beginnen die Abstände für die Marken der Skalen zu berechnen, wobei sie sich auf dem Notizpapier immer wieder notieren, was sie genau berechnet haben. Fachdidaktische Analyse: Welche Merkmale eines kompetenzorientierten Unterrichts in der Arbeit der Lernenden erkennen Sie? Beschreiben Sie allenfalls gegenteilige Erscheinungen (siehe Analysetool). Erläutern Sie die Bedeutung dieser Merkmale im Aufbau mathematischer und überfachlicher Kompetenzen (siehe Didaktische Grundlagen). Wie sind die beobachteten Merkmale im Hinblick auf die Selbstregulation des Lernens zu werten? Wie sind sie im Hinblick auf den Aufbau mathematischer Kompetenzen zu werten? Spezifische Beobachtungspunkte: Wie gehen sie vor? Wie wird dieser Arbeitsprozess gesteuert? Wie gelingt es den Sachverhalt zu mathematisieren? Auf welche mathematischen Grundvorstellungen greifen sie zurück? Zusatzmaterial: Steckbrief, Anleitung Messtasche (8s_b) |

Analysetool

Entlang der Phasen Einstieg, Bearbeitung und Reflexion lassen sich Qualitätsmerkmale eines kompetenzorientierten Mathematikunterrichts herausschälen. Der Fokus liegt dabei auf dem Aufbau fachlicher und überfachlicher Kompetenzen. Dabei können Beobachtungen konkret auf zielführende Strategien der Lernenden oder auf gegenteilige Erscheinungen gerichtet werden.

|

Gesamtschau

|

Schüler*innenaktivitäten interpretieren

Beobachtungen im Hinblick auf den Aufbau mathematischer und überfachlicher Kompetenzen interpretieren (siehe didaktische Grundlegung)

Merkmale erkennen

Aspekte eines kompetenzorientierten Unterrichts oder allenfalls gegenteilige Erscheinungen in den Aktivitäten der Lernenden erfassen.

Verstehensorientierung

- Sich auf eine Problemstellung einlassen: Lassen sich die Lernenden auf die Problemstellung ein? Trauen sie sich die Arbeit zu? Planen sie ihre Arbeit? Diskutieren sie verschiedene Vorgehen?

- Vorwissen aktivieren: Was weiss ich? Gibt es dazu Bekanntes? Inwiefern wird das Vorwissen der Lernenden bereits durch die Auftragserteilung aktiviert?

- Sinnzusammenhänge schaffen: Überlegen Sie sich, womit die Problemstellung zu tun hat. Verstehen Sie den Sachverhalt?

Differenzierung mit reichhaltigen Aufgaben

- Lösungswege steuern: Entscheiden sich die Lernenden für einen Lösungsweg und ist eine entsprechende Diskussion ersichtlich? Überprüfen die Lernenden ihre Arbeit und passen sie diese, wenn nötig, an?

- Sicherheit und Unsicherheiten bewusst wahrnehmen: Wird sichtbar, in welchen Bereichen sich die Lernenden sicher fühlen und wo sie Hilfe benötigen? Wie reagieren sie auf Unsicherheiten? Versuchen sie Unsicherheiten zu klären und passen sie allenfalls die Arbeit an?

- Eigenen Standpunkt klären: Wird sichtbar, was die Lernenden interessiert und was nicht? Passen sie demzufolge ihre Arbeit an? Teilen sie ihre Arbeit auf? Wer bestimmt was zu tun ist? (Bestimme ich oder meine Lernpartnerin oder mein Lernpartner was ich tun soll oder bestimmt es die Lehrperson?) Wird sichtbar, inwiefern die Arbeitsaufteilung die Motivation beeinflusst?

Selbstregulation

- Zielorientiertes Arbeiten: Wissen die Lernenden jederzeit was zu tun ist? Überprüfen sie Ihre Arbeit von Zeit zu Zeit?

- Denk- und Lernstrategien bewusst machen (Perspektivenwechsel): Denken sich die Lernenden bei Korrekturen anderer Arbeiten in die Lösungswege ein? Diskutieren sie gegenseitig Lösungen und lassen sich auf Begründungen der anderen Gruppe ein? Werden verschiedene Lösungswege und unterschiedliche Lösungen miteinander verglichen und diskutiert?

- Lerninhalt und Strategien aus einer Gesamtschau betrachten

Findet eine Rückschau statt, in welcher die Lernenden ihre Arbeit einschätzen? (Wie habe ich gelernt? Was habe ich gut gemacht? Wo könnte ich einen anderen Weg einschlagen?) Wie gut gelingt es, gewonnene Erkenntnisse zu formulieren? Vernetzen sie ihre Erkenntnisse mit Bekanntem? Machen sie sich Gedanken über die Qualität ihrer Arbeit?

Aufbau der Fachsprache durch Kooperation

- Zusammenarbeit: Werden in der Gruppe unterschiedliche Meinungen oder Vorstellungen diskutiert? Geben sich alle Gruppenmitglieder zu gleichen Teilen in die Arbeit ein?

- Begriffsbildung: Inwiefern wird auf richtige Fachbegriffe geachtet, sowohl im Austausch mit der Lehrperson als auch innerhalb der Gruppen? Lassen sich im Austausch untereinander Klärungen von Begriffen erkennen? Werden mathematische Begriffe richtig verwendet? (z.B. Umgang mit Begriffen oder Einsatz der Fachsprache.) Gibt es sprachliche Hürden, die die Arbeit erschweren?

Anwendungsorientierung (Modellieren und Mathematisieren)

- Handlungsstrategien aktivieren: Welche Bedeutung hat das Material im Verstehensprozess? Welche Bedeutung haben Skizzen und Tabellen zum Klären von Sachverhalten oder im Aufbau von Vorstellungen?

- Sachverhalt strukturieren, vereinfachen, variieren, darstellen: Erkennen die Lernenden Muster? Suchen sie nach Verallgemeinerungen (z.B. es ist gleich wie, es gibt verschiedene gleiche, ...), nach Generalisierungen (z.B. man macht das immer so, es gilt immer)? Vereinfachen sie den Sachverhalt (die Problemstellung)? Schälen sie relevante Angaben aus der Aufgabenstellung heraus? Variieren sie den Sachverhalt? (z.B. operatives Prinzip: Was passiert, wenn ...?)

- Sachverhalt vernetzen (relational – operational): Führen die Lernenden Quantifizierungen durch oder interpretieren sie solche (Berechnungen konkretisieren)? Erkennen und nutzen sie allgemeine Strukturen (Vernetzung von relational und operational)? Konkretisieren sie einen mathematischen Ausdruck, indem sie Zahlen wählen oder eine passende Situation beschreiben? Lösen sie sich umgekehrt vom Konkreten und nutzen die Rechengesetze? Nutzen sie ihr mathematisches Wissen (Mathematisieren)? Rufen sie gezielt ihr schulisches Wissen im Bereich der Mathematik ab (z.B. Volumen berechnet man mit Höhe mal Grundfläche)?