Die Reflexionsphase ist in drei Phasen strukturiert:

- Kontrollphase

Zuerst überprüfen die Schülerinnen und Schüler gegenseitig ihre Gruppenarbeiten. Rückmeldungen zur Arbeit verfassen sie schriftlich anhand eines Leitfadens. - Feedback-Phase

Es findet ein Austausch in Form eines Peer-Feedbacks statt. - Phase der Erkenntnissicherung

Zusammenfassend werden Erfahrungen zur Arbeit und Rückmeldungen der Peergruppe als Merksätze formuliert.

Eine Ausnahme bildet die 7. Klasse (Real- und Sekundarstufe). Dort findet aus organisatorischen Gründen nach der Arbeitsphase lediglich eine Präsentation der Arbeiten statt.

Reflexionsphase 7. Schuljahr (Realstufe)

|

Kontrolle Die Schülerin und der Schüler überprüfen die Angaben zur Tasche und messen diese nach. Der zu kontrollierende Plan und die verfasste Anleitung geben Anlass zu Diskussionen. Sie überprüfen die Berechnungen. Gleichzeitig führen sie das Protokoll für das Peer-Feedback. Beobachtungspunkte: Analysetool |

|

Feedback Beobachtungspunkte: Analysetool |

|

Erkenntnisse sichern I Fachdidaktische Analyse: Welche Merkmale eines kompetenzorientierten Unterrichts in der Arbeit der Lernenden erkennen Sie? Beschreiben Sie allenfalls gegenteilige Erscheinungen (siehe Analysetool). Erläutern Sie die Bedeutung dieser Merkmale im Aufbau mathematischer und überfachlicher Kompetenzen (siehe Didaktische Grundlagen). Wie sind die beobachteten Merkmale im Hinblick auf die Selbstregulation des Lernens zu werten? Wie sind sie im Hinblick auf den Aufbau mathematischer Kompetenzen zu werten? Spezifische Beobachtungspunkte: Wie ist die Qualität der Rückmeldung zu werten? Inwiefern ist dieser Austausch für alle ein Lernanlass? Zusatzmaterial: Steckbrief |

Reflexionsphase 7. Schuljahr (Real- und Sekundarstufe)

|

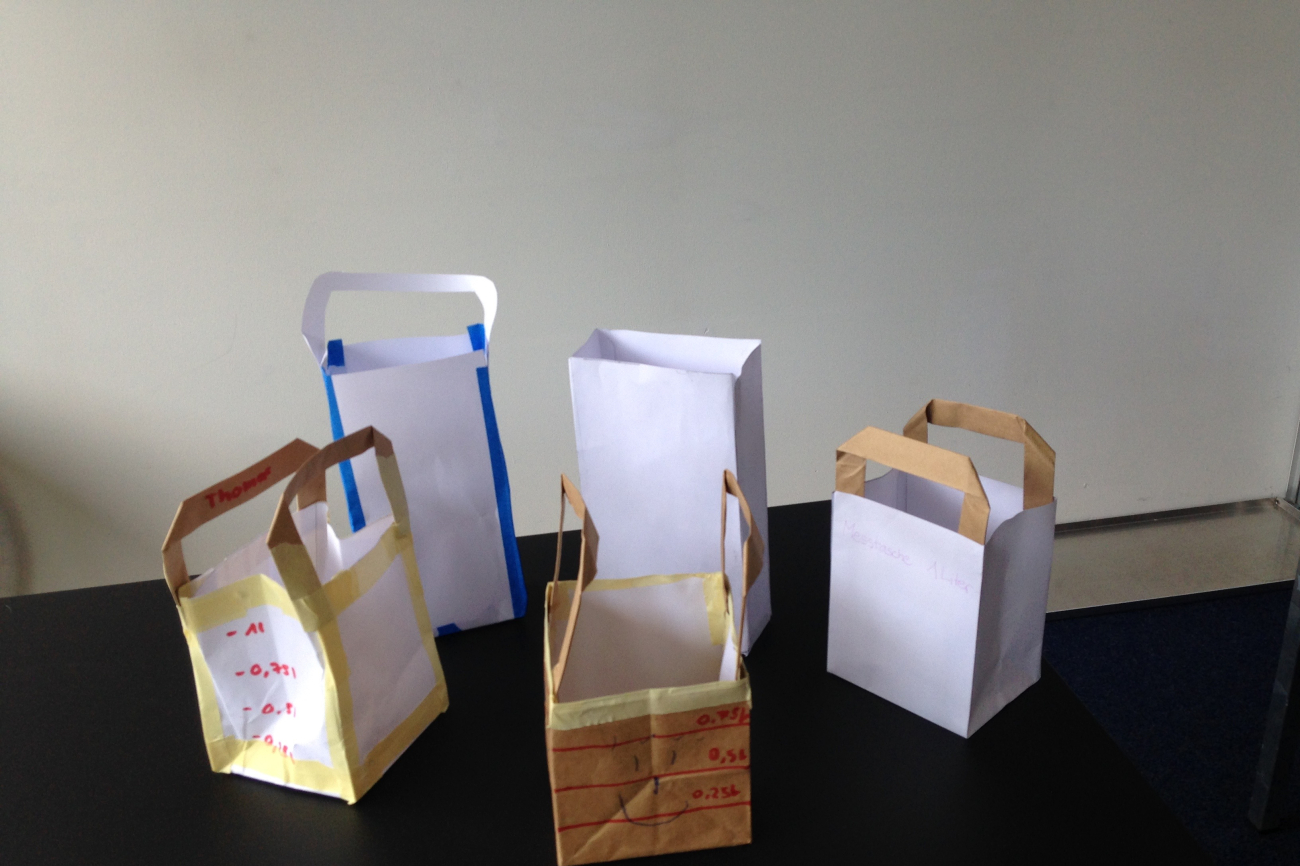

Erkenntnisse sichern II Die Schülerinnen und Schüler gruppieren sich um die Tischgruppe und legen ihre Arbeiten hin. Der Reihe nach stellt jede Gruppe ihr Vorgehen vor. Der Student fragt zur Präzisierung des Vorgehens nach und leitet den Austausch. Fachdidaktische Analyse: Welche Merkmale eines kompetenzorientierten Unterrichts in der Arbeit der Lernenden erkennen Sie? Beschreiben Sie allenfalls gegenteilige Erscheinungen (siehe Analysetool). Erläutern Sie die Bedeutung dieser Merkmale im Aufbau mathematischer und überfachlicher Kompetenzen (siehe Didaktische Grundlagen). Wie sind die beobachteten Merkmale im Hinblick auf die Selbstregulation des Lernens zu werten? Wie sind sie im Hinblick auf den Aufbau mathematischer Kompetenzen zu werten? Spezifische Beobachtungspunkte: Wie ist die Qualität der Rückmeldung zu werten? Inwiefern ist dieser Austausch für alle ein Lernanlass? Zusatzmaterial: Steckbrief, Messtaschen und Berechnungen der Lernenden |

Reflexionsphase 8. Schuljahr (Sekundarstufe)

|

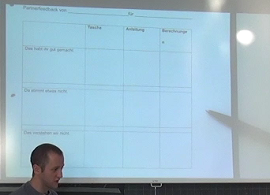

Auftrag Kontrolle Der Lehrer stellt das Vorgehen für das Peer-Feedback vor. Er projiziert das Raster zur schriftlichen Rückmeldung an die Leinwand und führt aus, wie die Kontrolle erfolgen soll. Anschliessend erläutert er, bezugnehmend auf die schriftlichen Unterlagen, den Austausch des Feedbacks und das Notieren von Merksätzen. Beobachtungspunkte: Analysetool |

|

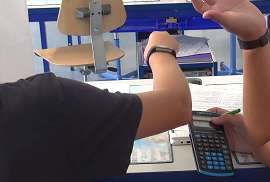

Kontrolle I durch Gruppe 8s_b Die Massangaben zur Messtasche sind in den Notizen der anderen Gruppe nicht ersichtlich. Sie messen diese nach. Die Berechnungen liegen schriftlich vor. Die beiden versuchen sich in den Unterlagen zu orientieren und rechnen einige Angaben nach. Gleichzeitig ergänzen sie das Peer-Feedback und das Protokoll. Beobachtungspunkte: Analysetool |

|

Kontrolle II von Gruppe 8s_f Die Schülerin und der Schüler überfliegen die Unterlagen und diskutieren die Qualität der Arbeit. Sie entdecken dabei einige Mängel. Der Lehrer berät sie beim Verfassen des Protokolls zum Feedback. Beobachtungspunkte: Analysetool |

|

Kontrolle III von Gruppe 8s_h Die Schülerinnen überfliegen die Unterlagen und diskutieren die Qualität der Arbeit. Sie lesen die Berechnungen, ohne diese zu überprüfen. Nach der Unterstützung durch den Lehrer gehen sie etwas gezielter vor und überprüfen die Grösse der Tasche. Beim Verschriftlichen des Feedbacks wird die Kontrolle präziser. Sie beginnen die Pläne und Berechnungen genauer zu studieren. Beobachtungspunkte: Analysetool |

|

Auftrag Feedback Beobachtungspunkte: Analysetool |

|

Feedback I (Gruppen E und F) Beobachtungspunkte: Analysetool |

|

Feedback II (Gruppen E und F) Beobachtungspunkte: Analysetool |

|

Feedback III (Gruppen G und H) Beobachtungspunkte: Analysetool |

|

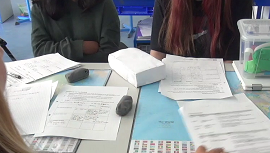

Erkenntnisse sichern III Die beiden Gruppen, die zusammen die Feedbacks austauschten, sitzen nun zusammen, um Merksätze zu formulieren. Während drei der Gruppe das Vorgehen klären, schreibt eine Schülerin bereits einige Sätze auf. Die Diskussion, was nun aufzuschreiben ist, nimmt seinen Lauf. Ein Schüler ist plötzlich verunsichert und misst noch einmal die Messtasche aus. Gemeinsam diskutieren sie noch einmal seine Berechnung zur Tasche. Das Gespräch schwenkt wieder zurück zu den Formulierungen von Merksätzen. Fachdidaktische Analyse: Welche Merkmale eines kompetenzorientierten Unterrichts in der Arbeit der Lernenden erkennen Sie? Beschreiben Sie allenfalls gegenteilige Erscheinungen (siehe Analysetool). Erläutern Sie die Bedeutung dieser Merkmale im Aufbau mathematischer und überfachlicher Kompetenzen (siehe Didaktische Grundlagen). Wie sind die beobachteten Merkmale im Hinblick auf die Selbstregulation des Lernens zu werten? Wie sind sie im Hinblick auf den Aufbau mathematischer Kompetenzen zu werten? Spezifische Beobachtungspunkte: Wie ist die Qualität der Rückmeldung zu werten? Inwiefern ist dieser Austausch ein Lernanlass? Zusatzmaterial: Steckbrief |

Analysetool

Entlang der Phasen Einstieg, Bearbeitung und Reflexion lassen sich Qualitätsmerkmale eines kompetenzorientierten Mathematikunterrichts herausschälen. Der Fokus liegt dabei auf dem Aufbau fachlicher und überfachlicher Kompetenzen. Dabei können Beobachtungen konkret auf zielführende Strategien der Lernenden oder auf gegenteilige Erscheinungen gerichtet werden.

|

Gesamtschau

|

Schüler*innenaktivitäten interpretieren

Beobachtungen im Hinblick auf den Aufbau mathematischer und überfachlicher Kompetenzen interpretieren (siehe didaktische Grundlegung)

Merkmale erkennen

Aspekte eines kompetenzorientierten Unterrichts oder allenfalls gegenteilige Erscheinungen in den Aktivitäten der Lernenden erfassen.

Verstehensorientierung

- Sich auf eine Problemstellung einlassen: Lassen sich die Lernenden auf die Problemstellung ein? Trauen sie sich die Arbeit zu? Planen sie ihre Arbeit? Diskutieren sie verschiedene Vorgehen?

- Vorwissen aktivieren: Was weiss ich? Gibt es dazu Bekanntes? Inwiefern wird das Vorwissen der Lernenden bereits durch die Auftragserteilung aktiviert?

- Sinnzusammenhänge schaffen: Überlegen Sie sich, womit die Problemstellung zu tun hat. Verstehen Sie den Sachverhalt?

Differenzierung mit reichhaltigen Aufgaben

- Lösungswege steuern: Entscheiden sich die Lernenden für einen Lösungsweg und ist eine entsprechende Diskussion ersichtlich? Überprüfen die Lernenden ihre Arbeit und passen sie diese, wenn nötig, an?

- Sicherheit und Unsicherheiten bewusst wahrnehmen: Wird sichtbar, in welchen Bereichen sich die Lernenden sicher fühlen und wo sie Hilfe benötigen? Wie reagieren sie auf Unsicherheiten? Versuchen sie Unsicherheiten zu klären und passen sie allenfalls die Arbeit an?

- Eigenen Standpunkt klären: Wird sichtbar, was die Lernenden interessiert und was nicht? Passen sie demzufolge ihre Arbeit an? Teilen sie ihre Arbeit auf? Wer bestimmt was zu tun ist? (Bestimme ich oder meine Lernpartnerin oder mein Lernpartner was ich tun soll oder bestimmt es die Lehrperson?) Wird sichtbar, inwiefern die Arbeitsaufteilung die Motivation beeinflusst?

Selbstregulation

- Zielorientiertes Arbeiten: Wissen die Lernenden jederzeit was zu tun ist? Überprüfen sie Ihre Arbeit von Zeit zu Zeit?

- Denk- und Lernstrategien bewusst machen (Perspektivenwechsel): Denken sich die Lernenden bei Korrekturen anderer Arbeiten in die Lösungswege ein? Diskutieren sie gegenseitig Lösungen und lassen sich auf Begründungen der anderen Gruppe ein? Werden verschiedene Lösungswege und unterschiedliche Lösungen miteinander verglichen und diskutiert?

- Lerninhalt und Strategien aus einer Gesamtschau betrachten

Findet eine Rückschau statt, in welcher die Lernenden ihre Arbeit einschätzen? (Wie habe ich gelernt? Was habe ich gut gemacht? Wo könnte ich einen anderen Weg einschlagen?) Wie gut gelingt es, gewonnene Erkenntnisse zu formulieren? Vernetzen sie ihre Erkenntnisse mit Bekanntem? Machen sie sich Gedanken über die Qualität ihrer Arbeit?

Aufbau der Fachsprache durch Kooperation

- Zusammenarbeit: Werden in der Gruppe unterschiedliche Meinungen oder Vorstellungen diskutiert? Geben sich alle Gruppenmitglieder zu gleichen Teilen in die Arbeit ein?

- Begriffsbildung: Inwiefern wird auf richtige Fachbegriffe geachtet, sowohl im Austausch mit der Lehrperson als auch innerhalb der Gruppen? Lassen sich im Austausch untereinander Klärungen von Begriffen erkennen? Werden mathematische Begriffe richtig verwendet? (z.B. Umgang mit Begriffen oder Einsatz der Fachsprache.) Gibt es sprachliche Hürden, die die Arbeit erschweren?

Anwendungsorientierung (Modellieren und Mathematisieren)

- Handlungsstrategien aktivieren: Welche Bedeutung hat das Material im Verstehensprozess? Welche Bedeutung haben Skizzen und Tabellen zum Klären von Sachverhalten oder im Aufbau von Vorstellungen?

- Sachverhalt strukturieren, vereinfachen, variieren, darstellen: Erkennen die Lernenden Muster? Suchen sie nach Verallgemeinerungen (z.B. es ist gleich wie, es gibt verschiedene gleiche, ...), nach Generalisierungen (z.B. man macht das immer so, es gilt immer)? Vereinfachen sie den Sachverhalt (die Problemstellung)? Schälen sie relevante Angaben aus der Aufgabenstellung heraus? Variieren sie den Sachverhalt? (z.B. operatives Prinzip: Was passiert, wenn ...?)

- Sachverhalt vernetzen (relational – operational): Führen die Lernenden Quantifizierungen durch oder interpretieren sie solche (Berechnungen konkretisieren)? Erkennen und nutzen sie allgemeine Strukturen (Vernetzung von relational und operational)? Konkretisieren sie einen mathematischen Ausdruck, indem sie Zahlen wählen oder eine passende Situation beschreiben? Lösen sie sich umgekehrt vom Konkreten und nutzen die Rechengesetze? Nutzen sie ihr mathematisches Wissen (Mathematisieren)? Rufen sie gezielt ihr schulisches Wissen im Bereich der Mathematik ab (z.B. Volumen berechnet man mit Höhe mal Grundfläche)?